Nous plongeons à présent avec Spinoza dans le champ psychologique, et plus précisément dans une géographie de nos émotions – de nos affects et de nos passions. Ce que nous expérimentons comme joie et tristesse n’est rien d’autre pour Spinoza que la manifestation de notre puissance ou de notre impuissance d’agir. Ce ressenti, c’est le principe qui préside à l’ensemble de notre vie affective. Dans un premier temps passifs à l’égard de cet état de fait, il s’agira pour nous d’évoluer vers un état d’activité, synonyme de libération de la tyrannie qu’exercent sur nous les passions, a fortiori les passions tristes.

Préambule – Article #13 de la catégorie Spinoscopia

L’article qui suit s’inscrit dans le cadre d’une analyse globale de l’Ethique de Spinoza, qui a débuté avec cet article. Pour une meilleure compréhension, je vous suggère d’en suivre l’ordre.

Un empire dans un empire

Le troisième livre de l’Ethique s’ouvre sur une profession de foi naturaliste, il est vrai déjà largement ébauchée dans les deux premiers livres. Spinoza enfonce le clou : absolument rien n’échappe aux « lois et règles de la nature, selon lesquelles tout se produit et passe d’une forme à l’autre ». Tout comme les corps en mouvement, les phénomènes cosmiques ou les réactions chimiques, nos appétits, actions et affects obéissent aux décrets de la nécessité. Ils sont tout aussi dignes de notre compréhension rationnelle que le reste, et on utilisera pour les étudier la même méthode que s’il s’agissait « de lignes, de surfaces et de corps ». La géométrie sert une fois de plus au philosophe hollandais d’étalon à l’aune duquel il entreprend tout développement intellectuel.

Fidèle à son tempérament polémiste, Spinoza observe que l’erreur des êtres humains est de percevoir du vice là où n’existe que de la nécessité. Nous aurions tendance à penser que nos actions mauvaises, nos inepties, en ce compris nos passions, constitueraient une brèche dans le tissu causal, dans laquelle nous nous engouffrerions pour nous affranchir délibérément du déterminisme pourtant partout à l’œuvre.

Nous serions « un empire dans un empire » ; libres de ne pas nous soumettre au vice, mais y consentant néanmoins – par faiblesse intrinsèquement (exclusivement ?) humaine. Ce ne serait pas la puissance de la nature qui serait à l’origine de nos conduites néfastes, mais une supposée volonté déficiente, qu’il serait de bon ton de blâmer. Une telle conception de la condition humaine aboutit inévitablement à l’établissement d’un moralisme culpabilisant et normatif qui prône une éthique de la restriction. Spinoza nous engage au contraire à libérer notre puissance d’exister.

Comprendre les affects

Pour Spinoza, il s’agit non pas de maudire ni de rire des affects des êtres humains, mais bien une fois encore de les comprendre – ils sont aussi accessibles à notre entendement et dignes de connaissance que tout le reste. C’est donc à comprendre la nature, la genèse et l’articulation des affects que s’attache Spinoza tout au long du troisième livre. Il s’y livre à une étude clinique minutieuse de la mécanique affective inhérente à la condition humaine.

Pourquoi, après avoir exposé une métaphysique de la substance, des attributs et des modes dont les formes et les interactions sont régies par un principe nomique universel, après avoir ensuite spécifié le statut de la pensée et, corrélativement, celui de l’esprit humain, Spinoza fait-il des affects l’objet central de ce nouveau chapitre ? Tout simplement car nous sommes avant tout des êtres de passions.

Notre régime affectif est davantage déterminant dans la trajectoire de notre vie que notre régime cognitif. Ce qui préside à notre action dans le monde, avant nos discours rationnels, avant les idées que nous jugeons importantes, ce sont les sentiments d’excitation, d’apaisement, de satisfaction, de tristesse ou de peur qui accompagnent telles idées ou de tels discours.

Qu’est-ce donc qu’un affect ?

Après avoir abordé le versant cognitif de l’esprit dans le second livre, c’est donc au versant affectif que Spinoza s’attaque à présent. Dans le chapitre concernant l’articulation corps/esprit chez Spinoza, c’est la notion d’affection qui était centrale ; elle consiste en une modification d’un mode, quelle qu’elle soit. On le sait, en tant qu’idée du corps, l’esprit possède également des idées des affections du corps.

Le terme affect, distinct donc de celui d’affection, est quant à lui à comprendre dans le sens de sentiment, de ressenti. L’affect résulte d’une affection du corps, à laquelle correspond dans l’esprit, comme vu précédemment, une idée. Comme tout mode du penser, un affect est donc toujours tributaire d’une idée, adéquate ou non. Sans idée, pas d’affect. Et une affection du corps ayant toujours pour conséquence une augmentation ou une diminution de la puissance d’agir de ce corps, l’idée qui lui correspond résultera en une augmentation ou une diminution équivalente de la puissance de penser de l’esprit.

Action et passion : une distinction fondamentale

Le point qui suit est d’une importance primordiale pour saisir la démarche spinoziste dans son ensemble.

Concernant les affects, une distinction s’impose d’emblée: ils peuvent être de deux types – actifs ou passifs. Action et passion correspondent à deux manière d’être au monde : agir et pâtir. On agit pour Spinoza lorsqu’on est cause adéquate , c’est-à-dire libre – agissant par la seule nécessité de notre nature – d’effets en nous ou hors de nous. Et on est cause adéquate dès lors que l’on forme des idées adéquates à propos du monde. Ces idées adéquates ressortissent au domaine de la raison.

On pâtit en revanche lorsqu’on est cause inadéquate d’effets, ce qui se produit lorsque nous sommes mus précisément par des idées inadéquates (mutilées et confuses).

Un rapport de proportionnalité s’instaure ici : plus les idées que nous formons sont adéquates, plus notre esprit fonctionne sous le régime de la raison, plus nous sommes causes d’effets, plus nous agissons. À contrario, plus nos idées sont inadéquates, plus nous pâtissons. La dynamique de l’action humaine est donc intrinsèquement liée à celle de la cognition.

La liberté est donc concomitante à la raison et à l’action, la contrainte l’étant à l’imagination et à la passion. C’est sur cette affirmation que repose tout le chemin éthique que Spinoza nous propose.

Tout ça pour ça

On comprend maintenant la démarche nécessaire entreprise par Spinoza dans le second livre. Celui-ci visait d’une part à mettre en lumière les aptitudes de notre corps à affecter et à être affecté, affections, nous le verrons bientôt, à l’origine d’un accroissement ou d’une diminution de notre puissance. Il explicitait d’autre part la dimension cognitive de notre esprit, nos régimes de pensée (imagination et raison) à l’origine d’idées adéquates ou inadéquates (c’est-à-dire confuses et mutilées). Il s’agissait d’une étape indispensable à l’établissement de la distinction, dans le livre trois, entre action et passion, puis entre servitude et liberté à l’égard de la tyrannie des affects dans les livres quatre et cinq.

La gestion active de nos affects: une voie vers la libération

Dans un premier temps soumis aux fluctuations de nos émotions et de nos humeurs, irrémédiablement incapables de les maitriser, que nous faudra-t-il faire pour nous libérer de leur tyrannie?

Nous devrons apprendre, à défaut d’être en mesure de les contrôler, à canaliser nos passions, comme on canalise le cours d’un fleuve impétueux. Comment parvenir à canaliser nos passions ? Vous commencez à connaître la chanson : en les rationalisant, c’est-à-dire en tentant de répondre à ces questions : en quoi consistent-elles ? Comment naissent-elles ? Comment, à l’instar de toute choses, se combinent-elles ou entrent-elles en opposition ?

L’objectif fixé par Spinoza est celui de nous rendre nous-même à l’origine d’affects positifs, qu’on ne pourra dès lors plus qualifier de passions. Par l’exercice du deuxième genre de connaissance que constitue la raison, il nous faudra produire concernant tous les aspects du monde des idées adéquates , qui comprennent les choses par la connaissance de leurs causes. Les idées adéquates, en tant que telles, seront à l’origine d’affects positifs, sources pour nous d’une plus grande puissance d’agir.

Comprendre les choses nous procure bel et bien de la joie (affect positif suprême), et la joie, comme nous le verrons, est synonyme de puissance d’agir accrue. Cette puissance d’agir s’oppose à la servitude à l’égard des affects, qui est notre condition initiale. Cette servitude fera précisément l’objet du livre 4, tandis que la libération de cette servitude le sera du livre 5.

Ne pas contrôler; composer avec

Il est important d’insister sur le fait que, si raison et sentiment sont des aptitudes que nous possédons bel et bien, il ne s’agit nullement pour nous d’établir un rapport de force entre les deux régimes distincts de notre esprits que sont la rationalité et l’affectivité. Cette considération fait d’ailleurs l’objet de cet article.

Une fois encore, Spinoza se démarque ici nettement de Descartes et de toute la tradition philosophique pour laquelle notre entendement est en mesure de dompter les affects, voire de les éliminer. Il nous faut pour Spinoza – nous n’avons pas d’autre choix – composer avec les affects. Il nous faudra dès lors premièrement distinguer les affects actifs des affects passifs, et ensuite nous placer nous-mêmes à l’origine des affects actifs.

Puissance et impuissance

L’éthique spinozienne nous engage à maximiser notre puissance d’exister. En quoi consiste cette puissance ? À user davantage de notre capacité à affecter et à être affecté, tout en conservant notre identité propre. Plus notre corps est en capacité de percevoir de choses, plus notre esprit est en capacité de produire des idées, plus nous faisons usage de notre puissance, et plus nous sommes en mesure de provoquer tous les effets que notre nature nous autorise à produire dans le monde.

L’impuissance résulte du fait que nous sommes entravés dans notre mouvement, que des obstacles (choses, personnes, événements, idées inadéquates) contrarient notre trajectoire, que nous sommes en incapacité d’affecter le monde tel que notre nature nous y engage.

Puissance de Dieu

Le livre premier de l’Ethique exprimait l’affirmation d’une puissance divine maximale : Dieu produit absolument tout ce que sa nature lui permet de produire, et possède des idées adéquates de tout ce qu’il produit. Nous sommes pour notre part des êtres à travers lesquels transite la puissance de Dieu, en un flux la plupart du temps inconstant.

Il n’y a pas d’idées plus obscures en métaphysique que celle de pouvoir, de force, d’énergie (…) idées dont nous ne saurions nous passer à aucun moment dans toutes nos recherches.

Hume, Enquête sur l’entendement humain

En effet, et on pourrait ajouter la notion de puissance à celles énumérées par Hume. En termes physiques, la puissance est pourtant bien définie : elle correspond à un débit d’énergie au cours du temps. On la mesure en watt et on la calcule en multipliant une force par une vitesse. De l’augmentation de puissance découle donc la capacité de faire plus en moins de temps. Du point de vue de notre ressenti (affect), c’est une oscillation incessante de notre puissance d’exister qui s’accompagne d’un sentiment de joie ou de tristesse corrélatif qui imprime inévitablement sa marque sur notre vie quotidienne.

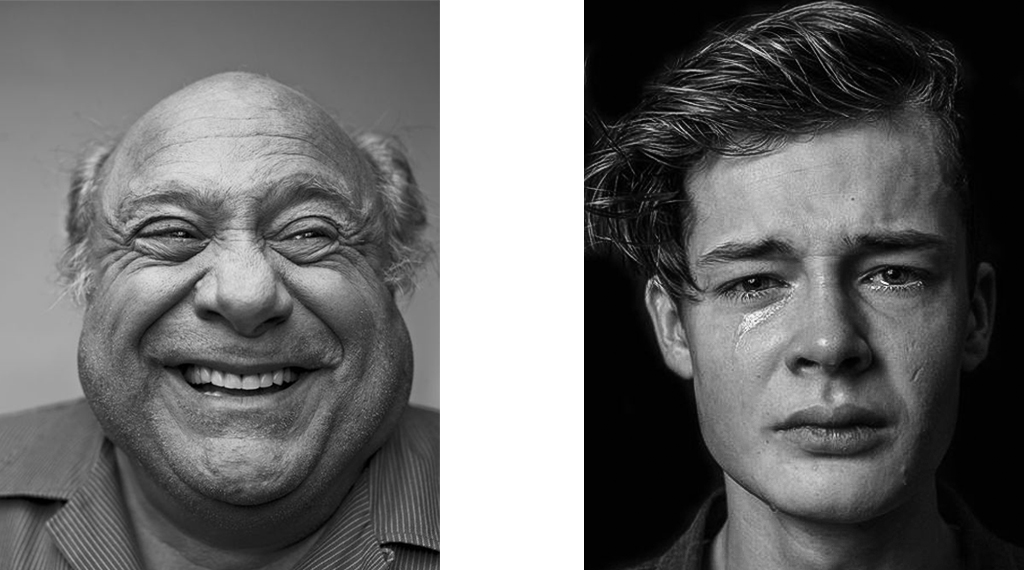

Joie et tristesse : encore une question de puissance

Au-delà de la bipolarité qui scinde les affects en actions et en passions en existe donc une seconde : à l’augmentation de notre puissance correspond un affect de joie, et à la diminution de celle-ci un affect de tristesse. Sans cesse affectés par les choses du monde, nous sommes en perpétuelle transition le long d’un axe qui s’étend de la joie à la tristesse.

Dans tous les cas, l’expérience personnelle d’affects joyeux ou tristes accompagnera l’enregistrement des affections du corps engendrant des états de plus ou moins grande puissance. Notons que toutes les affections du corps ne provoquent pas systématiquement une augmentation ou une diminution de notre puissance, et donc un affect y correspondant. Certaines affections du corps sont tout simplement neutres.

Dès lors, dire que nous cherchons à être heureux équivaut à dire que nous voulons, au même titre que tout être, actualiser notre potentiel, faire usage de toute la puissance d’affecter et d’être affecté dont nous sommes capables. Nous voulons avant tout jouir de notre puissance, au maximum et perpétuellement. Rien que ça. S’agit-il d’autre chose que d’épanouissement?

Pour autant, cette inclination à augmenter notre puissance d’agir paraît largement inconsciente : nous ne disons jamais en effet « Je cherche à augmenter ma puissance », mais plutôt « Je cherche à être heureux ».

Joie et tristesse sont avant tout des passions

La tristesse, issue de la formation d’idées inadéquates, ne pourra jamais être pour Spinoza autre chose qu’une passion, c’est à dire un affect passif. La tristesse réside à la racine de ce qu’il nomme les passions tristes; elles seront détaillées dans la suite du livre trois. La joie quant à elle n’est pas nécessairent un affect actif, dans la mesure où elle résulte elle aussi le plus souvent de déterminations extrinsèques. Il s’agira dans ce cas d’en être conscient, dans la mesure ou la maîtrise des déterminations externes n’est pas de notre ressort; elles peuvent disparaître comme elles se sont présentées à nous. La joie ne peut devenir active que dans la mesure où nous formons les idées adéquates qui sont à son origine.

Le trouble maniaco-dépressif pourrait illustrer, en forçant le trait, la relation qui lie puissance et joie et celle qui unit impuissance et tristesse. On pourrait même avancer que ce que la psychiatrie identifie comme le trouble bipolaire n’est qu’une version survitaminée du ressenti de l’incessante oscillation que chacun peut expérimenter dans sa vie quotidienne ; aux épisodes de baisses d’énergie qui s’accompagnent de tristesse et de manque d’envie succèdent les épisodes de joies qui procurent allant et désir d’agir.

On résume

Résumons ce qui précède: nous expérimentons deux manières d’être au monde, qui correspondent à deux trajectoires cognitives, affectives et comportementales distinctes :

- L’action résulte de l’idée adéquate : raison ➤ idée adéquate ➤ nous sommes cause adéquate (libre) de notre affect ➤ détermination interne ➤ puissance d’agir augmentée ➤ joie ➤ action

- La passion résulte de l’idée inadéquate : imagination ➤ idée inadéquate ➤ nous sommes cause inadéquate (contrainte) de notre affect ➤ détermination externe ➤ puissance d’agir diminuée ➤ tristesse ➤ passion

C’est spontanément que nous cherchons à actualiser notre puissance d’affecter, ou plus exactement : que nous nous efforçons d’y parvenir. La joie qui naît alors est le signe que nous nous dirigeons vers une plus grande perfection.

Cet effort, c’est le terme Conatus que Spinoza lui adjoint, et il fera l’objet du prochain article.