Résumons l’article précédent avant d’avancer dans la complexification de la mécanique affective telle que décrite par Spinoza. Notre conatus, pulsion primale universelle qui concerne tous les modes, est contrarié par notre tristesse, et tend à s’exprimer davantage lorsque nous sommes joyeux. Il prend la forme de désirs et d’appétits. Joie, tristesse, désir: ces passions ou affects dits primaires prennent rapidement la forme de l’amour et de la haine lorsqu’on les associe à des objets. Ces affects d’amour et de haine sont ensuite modulés par le contexte dans lequel nous rencontrons ces objets, mais aussi par la ressemblance que ceux-ci partagent avec d’autres objets. Ces mécanismes concourent à l’irrésolution de notre âme, résultat de nos rencontres fortuites avec les choses du monde, qui nous condamne tant qu’à présent à une forme de passivité.

Préambule – Article #16 de la catégorie Spinoscopia

L’article qui suit s’inscrit dans le cadre d’une analyse globale de l’Ethique de Spinoza, qui a débuté avec cet article. Pour une meilleure compréhension, je vous suggère d’en suivre l’ordre.

Le sacrifice en faveur d’autrui est une illusion

Spinoza observe à présent que la mécanique affective qui opère au coeur de nos existences obéit à une dynamique fondamentalement égoïste. Si nous désirons conserver la chose aimée et la protéger de ce qui pourrait lui nuire ou la détruire, c’est avant tout parce qu’elle nous procure personnellement de la joie, et non en vertu d’un altruisme ou d’un prétendu dévouement dont nous nous réclamons trop facilement.

A bien y regarder, il semble en effet fondé de dire que nous n’allons jamais contre nous-même, bien que nous puissions le penser lorsque, par exemple, nous venons en aide aux autres dans un esprit, à première vue, de sacrifice. Nos valeurs semblent ainsi subordonnées à nos passions primaires de joie et de tristesse.

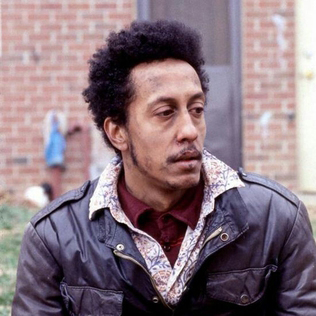

Un exemple tiré de The Wire

Prenons un exemple tiré de l’excellente série The Wire (en français: Sur écoute) : une femme héberge régulièrement Bubbles, son frère toxicomane, sachant pertinemment que sans son aide, il serait livré à lui-même et aux dangers des rues du ghetto de West Baltimore.

Spinoza affirme que c’est la joie ressentie par cette femme à la pensée de l’objet aimé (son frère) qui la pousse à lui porter secours (à tenter de conserver cet objet dans le langage spinozien). Or dans ce cas de figure précis, Bubbles ne procure plus de joie à sa sœur depuis longtemps ; au contraire, une partie d’elle en est venue, suite aux frasques de plus en plus violentes de son cadet, à désirer sa mort.

Conflit interne

Cependant, elle continue à lui apporter son aide; il existe manifestement un conflit en elle. Son comportement découle du système de valeurs qui est le sien, c’est-à-dire qu’elle a intégré. Autrement dit – et c’est une idée centrale du spinozisme – l’idée qu’il faut venir en aide à son frère est en elle plus importante, plus « volumineuse » que celle de le laisser livré à son propre sort. Le rapport de forces entre idées penche en faveur de la première. Ce rapport de force se traduit en actes, qui ne sont que l’expression ultime de ce qu’elle est.

Dès lors : elle affirme cette idée, elle reconnaît (sans doute largement inconsciemment) sa prépondérance sur l’idée d’abandonner son frère, et pense agir par le truchement d’une supposée volonté (je veux l’aider), alors qu’elle obéit en réalité à sa propre inclination dominante, contre laquelle elle ne peut rien. Le rapport de force entre ses idées (et les affects qui leurs sont liés) – dans ce cas précis : son système de valeurs – détermine son comportement. Or, nous le verrons plus bas, ce que nous désignons comme bien est en réalité avant tout ce qui nous procure de la joie, ou nous évite la tristesse.

Détermination par des rencontres extérieures

Allons plus loin : ce système de valeurs qui est le sien n’a-t-il pas lui-même été entièrement déterminé ? Notre appréhension initiale du monde résulte-t-elle d’autre chose que de rencontres ? Rencontre avec ses parents, des amis, des professeurs, des livres, des images (et, de plus en plus : des posts, des story, des shorts, des tweets). Ces rencontres nous engagent à nous positionner : soit en accord avec les idées qui nous ont été exposées, soit en opposition à celles-ci. Dans les deux cas, notre positionnement, tant qu’il n’est pas rationnellement analysé et justifié, demeure de l’ordre de la détermination extrinsèque, et demeure donc dans le registre de la passivité.

Rapport de forces entre idées et entre affects

Au poids des idées s’ajoute en outre le poids déterminant des affects : la jeune femme ne peut se résoudre à abandonner son frère parce que, à défaut de lui procurer de la joie, ce fait lui procurerait davantage de tristesse que le fait de le soutenir. Nous revenons une fois de plus au rapport de forces, entre idées et entre affects, qui s’opère en nous à chaque instant, et qui contribue à la fluctuatio animi que décrit Spinoza.

On comprend pourquoi, à la suite de la volonté, l’altruisme, le dévouement, le désintéressement sont des notions ambivalentes, voire chimériques dans le cadre de pensée de Spinoza. On peut même déceler dans la position spinozienne une pointe de cynisme, si l’on comprend le geste initial de la pensée cynique comme une remise en question radicale des conventions communément admises.

Une position cynique?

Précisons que le cynisme peut être interprété de ces deux manières, selon le contexte et l’intention derrière l’attitude cynique:

- Mépris des normes et de la morale : Dans son acception négative – et contemporaine -, le cynisme est souvent perçu comme une forme de détachement brutal, voire arrogant, qui rejette les principes moraux établis, parfois avec indifférence ou mépris. Il peut se traduire par une vision désabusée du monde et une attitude qui ne cherche pas à défendre une cause, mais plutôt à démontrer l’inutilité des valeurs.

- Dénonciation des conventions communément admises : À l’inverse, le cynisme peut être une forme de critique sociale percutante et lucide. Historiquement, les philosophes cyniques de l’Antiquité utilisaient leur provocation pour révéler les absurdités des conventions sociales et inciter les gens à adopter une vie plus authentique. Dans ce cas, il ne s’agit pas seulement de mépriser les normes, mais plutôt de mettre en lumière leur artificialité.

Tout dépend de l’usage qu’on en fait : un outil pour éveiller les esprits ou une posture de désillusion totale. Spinoza n’adopte assurément pas la première posture, nihiliste et purement destructrice, bien que, nous le verrons plus bas, les notions bien et de mal soient pour lui relatives.

L’artificialité des normes qu’il dénonce résulte avant tout d’un manque de jugement de notre part. Rappelons ici le but radicalement disruptif de la philosophie de l’Ethique : remettons tout à plat, y compris nos valeurs, pour comprendre dans un premier temps la façon dont notre rapport au monde est déterminé de l’extérieur, et comment, ensuite, par l’entremise de la raison, reconstruire rationnellement un rapport au monde davantage étayé qui engendre une joie plus authentique.

Propagation des affects

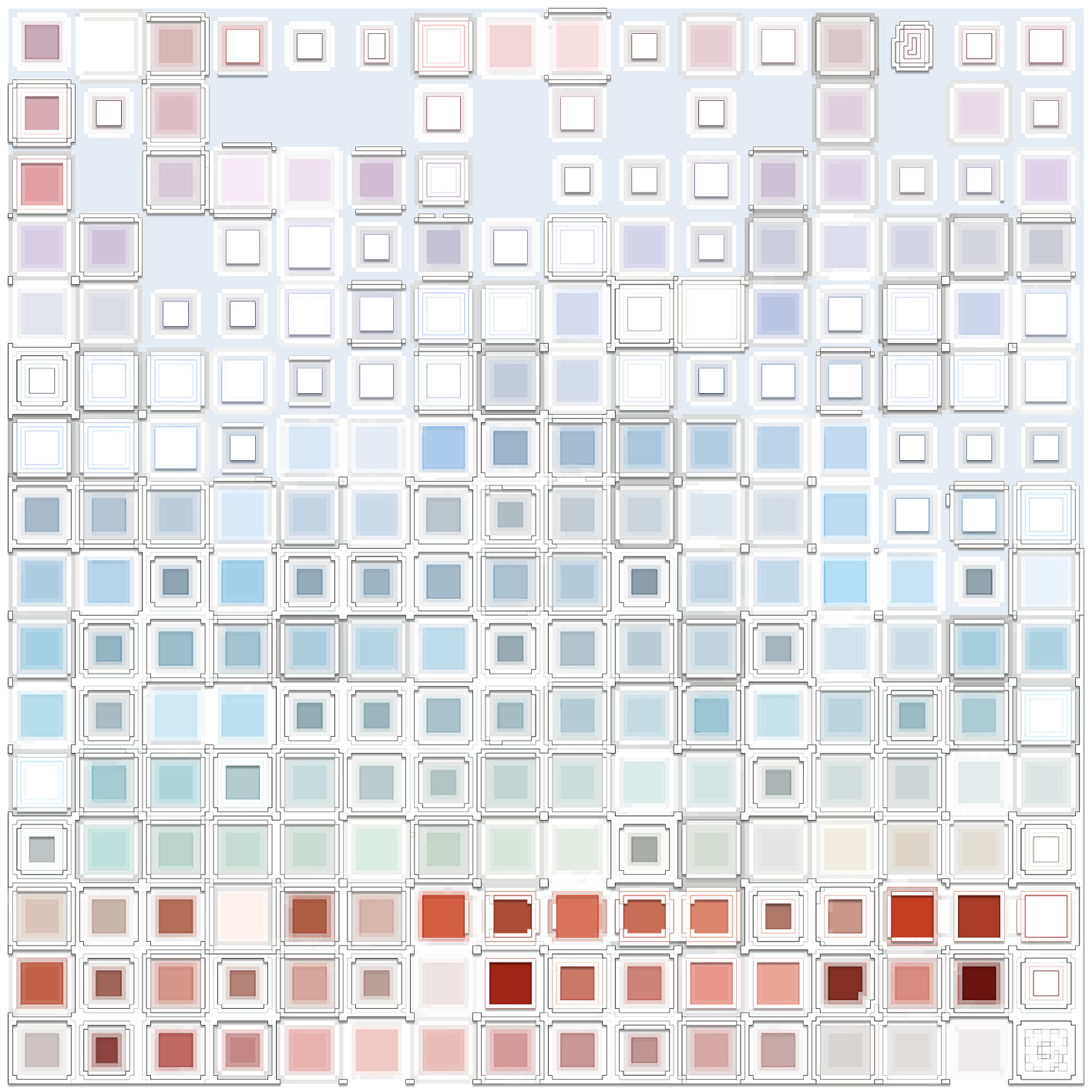

Si toute passion résulte premièrement de rencontres immédiates avec des objets, deuxièmement de rencontres de ces objets avec d’autres objets, il existe une troisième façon dont ces affects naissent en nous : par propagation. On pourrait dire : par contamination de nos affects par les affects de la chose (la personne) aimée ou haïe. Cette contamination se manifeste à travers une covariance qualitative (joie/tristesse) et quantitative (proportion de joie, proportion de tristesse) entre nous et la personne aimée.

« Qui imagine ce qu’il aime affecté de joie ou de tristesse sera aussi affecté de joie ou de tristesse; et l’un et l’autre affect seront plus ou moins grands chez celui qui aime qu’il seront plus ou moins grands chez la chose aimée ».

Ethique 3, proposition 21

Similitude imaginée

Qui plus est, si nous sommes contaminés par les affects de la chose aimée, nous le sommes tout autant par les affects de la chose dont nous imaginons qu’elle nous ressemble, ou au contraire ne nous ressemble pas. Intervient donc ici un jugement subjectif sur la supposée ressemblance des choses par rapport à nous. Jugement bien évidemment à géométrie variable selon les individus.

Certains jugeront en effet partager une forme de communauté avec, au choix: l’ensemble du vivant, l’ensemble des êtres humains, ou seulement les êtres humains du même sexe, de la même nation, de la même origine ethnique. Il est permis de penser que certains doivent probablement juger ne rien partager avec personne.

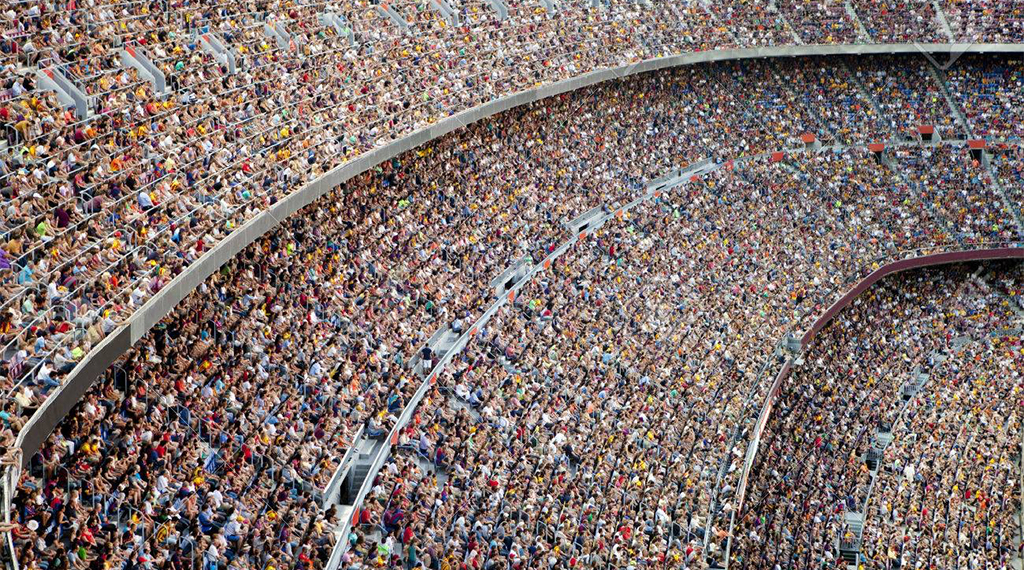

Il existe donc une certaine communauté affective qu’on observe lors d’un rire contagieux, ou par le grondement d’un stade de football : les émotions, comme les croyances, circulent et contaminent les individus.

Cette communauté affective se manifeste également à travers les phénomènes de mode, que Spinoza nomme émulations. Nous aimons ou détestons souvent les choses non pour elles-mêmes, mais du fait qu’elles sont aimées ou détestées par un grand nombre de nos semblables (ou jugés comme tels).

Interactions entre affects : une mécanique bien huilée

Spinoza continue son étude systématique de notre affectivité. Ce qu’il faut avant tout retenir, au-delà des définitions précises de chacune des passions (proposée à la fin du troisième livre), c’est que c’est l’application stricte du principe de cause à effet qui régit notre architecture affective.

Les deux premiers livres ont principalement consisté en une démarche nomoscopique : exposer le principe selon lequel des lois naturelles s’appliquent à tout mode, à tout événement, et engendrent des mécanismes de composition et de désagrégation qui résultent de rapports de forces. Le troisième livre consiste à exposer la façon dont ces mêmes mécanismes fondamentaux agissent sur notre vie affective.

Boucle de rétroactions et prosélytisme

La contagion des affects entraîne d’abord nombre d’effets rétroactifs. Les affects d’autrui peuvent dans certains cas renforcer les nôtres, dans d’autres les contrarier et nous plonger dans les affres de l’irrésolution. Ainsi la haine est augmentée par une haine réciproque, et est détruite par l’amour.

S’ajoute à ce constat celui du prosélytisme dont nous faisons preuve en nous efforçant (conatus) à ce que les autres aiment ce que nous aimons.

On peut d’ailleurs relever un paradoxe à ce sujet : nous louons le principe de diversité des goûts et des opinions tout en aspirant spontanément à ce que les autres pensent comme nous et partagent les mêmes goûts que nous. Ceci a des conséquences conflictuelles dès lors que beaucoup cherchent, même s’ils s’en défendent, à imposer leurs vues et leurs goûts à tous les autres. Cet effort, Spinoza le nomme ambition.

Chacun tente par nature à faire que tous les autres vivent selon sa propre complexion.

Ethique 3, proposition 31, scolie

Réciprocité

Le désir de réciprocité vise à faire en sorte que celui que nous aimons nous aime en retour. Par ailleurs, nous nous glorifions de l’affect que nous engendrons chez autrui, proportionnellement à l’importance de la joie que nous imaginons lui inspirer. Cette glorification personnelle nourrit par ailleurs notre conatus, autrement dit facilite notre effort, augmente notre puissance.

Peur

La peur est un sentiment aliénant par excellence, dans la mesure où elle nous pousse à renoncer à ce que nous désirons et à vouloir ce que nous ne voulons pas. Paradoxalement, elle constitue une prémisse de la raison, dans la mesure où elle nous engage à une forme de calcul afin de déterminer rationnellement, entre deux maux, quel est le moindre.

Bien et mal : un relativisme moral

Spinoza souligne le caractère éminemment subjectif de notre conception du bien et du mal ; elle est aussi soumise à notre dynamique affective personnelle, au filtre que constitue notre complexion propre. Ce que nous désignons comme bien est ce qui nous procure de la joie (les moyens par lesquels y parvenir), comme le précisera cet énoncé dans la préface du livre IV :

« Une seule et même chose peut être, en même temps, bonne et mauvaise, et même indifférente »

Ethique 4 , Préface

C’est la subjectivité de notre affectivité qui est ici une fois de plus mise en lumière, ainsi que son caractère initialement passif. Les choses sont en elles-mêmes affectivement neutres ; il n’existe rien au sein des choses mêmes qui permette de les dire absolument bonnes ou mauvaises. Nous leur assignons, par projection de notre complexion sur elles, sentiments et émotions personnels.

Cette affirmation s’inscrit dans la continuation logique énoncée au début du livre II, selon laquelle réalité équivaut à perfection. Les choses sont simplement ce qu’elles sont : tout jugement de valeur à leur égard est d’ordre subjectif, et relatif aux circonstances. Ces jugements de valeurs résultent d’ailleurs initialement de nos désirs, et non le contraire :

Nous ne désirons jamais quelque chose parce que nous jugeons que c’est un bien, mais au contraire nous désignons comme un ‘bien’ ce que nous désirons.

Ethique 3, proposition 9, scolie

Passivité toujours

Répétons-le : la mécanique affective que décrit Spinoza ne résulte jusqu’à présent que de nos rencontres fortuites avec des objets; elle s’inscrit dans le cadre d’une dynamique entièrement passive. Nous ne ressentons encore que par l’entremise de ce qui survient de l’extérieur, à ce stade où n’intervient encore aucune démarche interne de compréhension rationnelle. Cette démarche interviendra à partir du livre 4.

Nous poursuivrons la mise en lumière de la mécanique affective humaine dans le prochain article.