Pourquoi se lève-t-on chaque matin ? En tant qu’êtres naturels : par la conjonction d’un ensemble de causes. En tant qu’êtres raisonnables : par celle d’un ensemble de raisons. Mais par-delà les causes qui nous déterminent et les raisons qui nous motivent, Spinoza évoque un effort de persévérer dans son être qui constitue l’essence même de chaque chose, et qui se manifeste chez les êtres humains à travers un désir irrépressible qui vise, in fine, le bien-être. Cet effort tel que Spinoza le conçoit porte le doux nom de conatus.

Préambule – Article #14 de la catégorie Spinoscopia

L’article qui suit s’inscrit dans le cadre d’une analyse globale de l’Ethique de Spinoza, qui a débuté avec cet article. Pour une meilleure compréhension, je vous suggère d’en suivre l’ordre.

Un principe dynamique fondamental

De nombreux auteurs et philosophes ont conceptualisé ce qu’ils considèrent comme une pulsion primale et universelle à la source de la dynamique générale de l’être. Cette pulsion se situerait à l’intersection de la physique (force, puissance, énergie…) et de la métaphysique (principe fondamental). Certains concepts ainsi avancés à travers l’histoire de la philosophie, bien que distincts à de nombreux égards, résonnent avec une certaine harmonie : ils décrivent, chacun à sa façon, un principe fondamental de mise en mouvement du monde.

Ce que ces auteurs mettent ici en évidence, c’est une pulsion (du latin pulsio : pousser) inhérente à l’être, et donc à tous les êtres vivants. Cette pulsion transcende le principe de cause à effet qui détermine leurs trajectoires. C’est une sorte principe méta : le fondement même du mouvement des individus. Nous nous levons tous les matins car nous sommes motivés, mis en mouvement par quelque chose.

Nietzsche

Nietzsche place ainsi la Volonté de puissance au cœur de sa description du monde vivant et plus généralement de son interprétation de tout phénomène. Cette volonté de puissance ne vise qu’une chose: son propre accroissement. Elle est un impératif pour chaque être à étendre ses limites.

« Partout où j’ai trouvé quelque chose de vivant, j’ai trouvé de la volonté de puissance »

Nietzsche, Ainsi parlait Zarathoustra, 1883

Schopenhaueur

Schopenhauer parle quant à lui de Volonté ( ou de Vouloir vivre ), pour désigner un désir universel, aveugle, illimité et inconscient, à l’origine de chaque phénomène naturel (énergie et gravité sont considérées comme des forces fondamentales de la Volonté) et de chaque comportement.

« Comme point de départ destiné à être le fondement explicatif de tout le reste, on doit prendre ce qui ne peut s’expliquer plus avant, mais ne peut non plus être mis en doute, ce dont l’existence est certaine, mais inexplicable. Et c’est le vouloir-vivre. »

Le monde comme volonté et comme représentation, 1819

Sénèque

Sénèque va dans le même sens lorsqu’il écrit :

« Il n’est personne parmi nous qui ne comprenne que quelque chose met en mouvement ses impulsions : ce que c’est , il l’ignore. Il sait que cet effort est en lui, il ignore ce que c’est et d’où il vient »

Sénèque, lettre à Lucilius

La Fontaine

Ce principe apparaît également dans les Fables de Lafontaine:

« Je sens en moi certain agent;

Tout obéit dans ma machine

A ce principe intelligent.

De tous nos mouvements c’est l’arbitre suprême….

Un esprit vit en nous et meut tous nos ressorts;

L’impression se fait : le moyen? Je l’ignore. »

La Fontaine, Les deux rats, le renard et l’oeuf

Conatus

On assigne le terme technique de conatus à cette tendance telle qu’identifiée et décrite par Spinoza à partir du livre trois de l’Éthique. Conatus signifie avant tout effort. Cet effort se manifestera à travers un ensemble de comportements que Spinoza mentionnera dans un grand nombre de propositions qui suivront la première mention du conatus à la sixième proposition du livre III : effort d’affecter, d’affirmer, d’imaginer, de faire advenir, de plaire,…

Au fondement du conatus : l’inertie

Une préfiguration du conatus apparaissait dans le second livre; Spinoza y mentionne en effet le principe d’inertie dans le cadre des quelques axiomes qui constituent sa petite physique.

Il s’ensuit qu’un corps en mouvement se meut jusqu’à ce qu’il soit déterminé au repos par un autre corps, et qu’un corps au repos soit déterminé au mouvement par un autre corps.

Éthique, livre deux, proposition 13, lemme 3, corollaire

Le principe d’inertie décrit une tendance des corps à la conservation de leur mouvement. A partir du livre trois, Spinoza émancipe cette tendance jusque là confinée aux seuls corps physiques et l’étend à toutes les choses naturelles concevables. Chaque chose a vocation, avant tout, à se maintenir dans l’existence, à persévérer dans son être, tout comme un corps à se maintenir naturellement dans un état de mouvement ou de repos.

Au cœur de la nature : le mouvement

C’est donc une sorte d’équivalence qu’établit Spinoza entre mouvement et être, entre physique et ontologie. Cette équivalence s’inscrit dans une conception du monde qui transcende les distinctions communément établies entre les champs que nous constituons quelque peu arbitrairement pour étudier le monde. On retrouve chez Spinoza des principes physiques et géométriques à tous les niveaux de l’être.

Cette perspective transversale sur les lois de la nature se manifeste également dans la philosophie spinoziste par le recours à la notion de puissance – puissance d’agir, puissance d’exister, puissance de produire des effets. Notre affectivité, on l’a mentionné, est intrinsèquement liée à des variations de cette puissance ; cette affectivité fait donc office de force qui ralentit ou accélère notre mouvement, et qui posséderait également le pouvoir de l’orienter.

Essence de chaque chose : un effort de persévérer dans son être

La formulation positive du conatus apparait aux propositions six et sept du troisième livre : chaque chose s’efforce de persévérer dans son être, et cet effort est l’essence même de chaque chose. Chaque mode est l’expression précise et déterminée de la puissance de Dieu ; en tant que tel, il a pour vocation d’agir, de produire tous les effets que son essence l’engage à produire – à faire montre de toute sa puissance d’exister.

On peut ici ouvrir une parenthèse relative à la notion d’essence. Dans cet article, je discutais des difficultés liées au recours à une telle notion, qui apparaissait dans le second livre dans le cadre de la conception spinoziste de la liberté. Pour rappel, nous serions libres dès lors que nous suivrions l’impulsion de notre essence propre. Je posais ainsi une série d’interrogations relatives à cette assertion, qui peuvent se résumer à cette question : que nous dit notre essence, que nous devrions écouter et appliquer afin de pouvoir prétendre à la liberté telle que définie par Spinoza?

Un peu d’étymologie

La définition du conatus apporte quelques éclaircissements sur ce point. Notre essence nous dit, selon l’assertion un peu obscure de Spinoza : efforce-toi de persévérer dans ton être. Un peu d’étymologie s’impose ici afin de mieux cerner les implications de la définition du verbe persévérer. Le suffixe latin per signifie à travers. Severus se traduit initialement par sévère, austère, et a donné naissance à des dérivés tels que adseveratio, signifiant assurance dans l’affirmation.

A la lumière de ces considérations étymologiques, on peut appréhender plus précisément l’engagement auquel nous pousse notre essence : une affirmation de soi-même, c’est-à-dire de ses capacités, de son potentiel ; affirmation qui tend à écarter toute opposition.

Pour illustrer le conatus, l’exemple du fleuve semble particulièrement pertinent. Ce fleuve prend sa source en montagne et évolue inexorablement à travers les différentes configurations de terrain vers l’océan, en écartant les obstacles les plus légers, en contournant les obstacles inamovibles, et en épousant le relief de la terre. Ce faisant, son « effort » ne vise rien d’autre que « d’affirmer » toute la puissance dont il est capable, de persévérer dans son mouvement contre toutes les obstructions qui se présenteront le long de son cours, et de « chercher » spontanément l’itinéraire le plus direct pour y parvenir.

Être soi-même au maximum

Le conatus, essence même de ce fleuve, lui intime l’ordre d’être le plus fleuve possible. Il vous intime l’ordre, à vous, d’être le plus vous-même possible. Ce qui vous distingue du fleuve : vous êtes doué de raison, ce qui aura pour conséquence de vous autoriser une marge de manœuvre accrue, pour peu que vous l’utilisiez à bon escient.

A ce stade, deux dimensions du conatus sont donc mises en lumière relativement à chaque mode: persévérer dans l’être et agir conformément à sa nature, indéfiniment, c’est-à-dire tant qu’aucun facteur externe ne vient arrêter le mouvement/action. On pourrait dire que cela correspond métaphoriquement pour chaque mode à persévérer dans son mouvement, celui-ci étant compris comme principe métaphysique intrinsèquement lié à l’être. On le verra dans la suite du texte, l’effort/conatus se manifeste chez les êtres humains à travers une série d’appétits et de comportements.

Négation du négatif

Point fondamental : la cause de la destruction d’une chose, la détermination à la cessation de son mouvement ou de son existence, proviennent toujours de l’extérieur. Elles ne font pour Spinoza jamais partie de l’essence de cette chose. Cette assertion est controversée, dans la mesure où elle se heurte à des réalités telles que, pour prendre la plus manifeste (et la plus commentée) d’entre elles, celle du suicide. Il semble en effet acceptable de considérer que des conflits internes irrésolus puissent pousser un individu à s’ôter la vie.

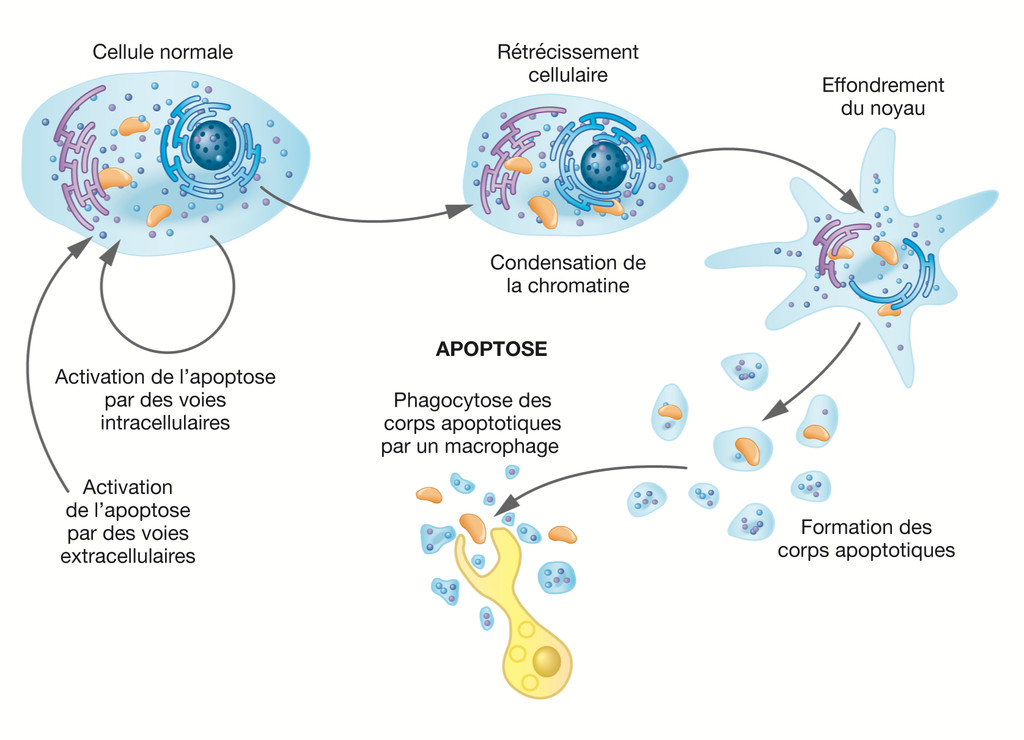

Apoptose cellulaire

Autre illustration du caractère contestable de cette affirmation : en biologie est bien documenté le phénomène d’apoptose, qui consiste en l’autodestruction génétiquement programmée d’une cellule dès lors qu’elle ne constitue plus une ressource utile pour le corps. Il semble dans ce cas que la cause de sa destruction lui est bel et bien interne – contenue dans son essence, si tant est que la dimension génétique d’un être puisse être considérée comme partie de son essence.

Plus simplement : le vieillissement d’un être n’est-il pas une donnée fondamentale, indubitable et inhérente à l’essence de tout être vivant ? Et ce vieillissement ne mène-t-il pas inexorablement à la cessation de sa vie ? Le recours à la notion d’essence, notion ambivalente, voire énigmatique, sur laquelle repose plusieurs thèses centrales de l’Éthique, semble ici une fois encore générer davantage de problèmes qu’il n’en résout.

Spinoza s’aventure donc sur un terrain glissant lorsqu’il affirme qu’aucune chose ne contient de facteur de sa propre destruction. On pourrait au contraire considérer la réalité comme intrinsèquement agonistique, se structurant à partir de conflits et d’oppositions qui se manifestent au cœur de chaque chose, et pouvant conséquemment être à l’origine de la cessation de leur être.

Les parties et le tout

Des considérations méréologiques (analyse des principes qui régissent les relations entre une partie et son tout) sont ici à prendre en compte. Lorsque Spinoza affirme qu’un individu, appelons-le Donald, consiste la plupart du temps en un composé d’individus, concourant ensemble à produire certains effets, il semble possible et même probable que des processus agonistiques (c’est à dire d’oppositions et de conflits) inhérents à cette multitude d’individus puissent causer l’extinction de Donald de l’intérieur.

Dans le même ordre d’idée, on peut évoquer l’ambivalence, évoquée par Wittgenstein à travers un prisme analytique, de la notion même d’intériorité d’un être, comprise comme radicalement distincte d’une extériorité. Chez un individu, est-il toujours possible de déterminer de manière incontestable où s’arrête exactement son milieu intérieur et où débute son environnement ?

Cette affirmation spinozienne est donc sujette à caution ; c’est d’ailleurs ce qu’Hegel affirme par l’aphorisme «Spinoza n’a pas rendu justice au négatif». Pour Hegel, Spinoza n’a pas été capable de saisir la dynamique du mouvement, du changement et du devenir. Le négatif est précisément au cœur de la grille de lecture dialectique hégélienne, qui vise à appréhender le mouvement du réel à travers les trois moments consécutifs que sont la thèse, l’antithèse et la synthèse.

Esprit et conatus

L’esprit étant lui-même un mode, il n’échappe pas à la tendance qui alimente le mouvement du monde; il est lui-même effort de persévérer, et est de plus conscient de cet effort. Tout comme la volonté n’a aucune réalité propre en tant que telle, mais seulement en tant qu’elle se manifeste par des volitions singulières (nous voulons avoir accès à certaines choses, réaliser certaines actions), la conscience n’est pas faculté autonome, mais est toujours conscience de quelque chose – idée de l’idée.

Comme nous le verrons lors du prochain article, nous accordons notre amour à un objet (réel ou fantasmé) qui génère en nous un sentiment de joie, et nous haïssons un objet qui génère en nous de la tristesse. Le conatus se mue à ce stade en action ; nous nous efforçons de nous ménager un accès à la chose aimée, de sécuriser au maximum cet accès, et d’écarter la chose haïe. Ainsi, à l’image de l’objet en tant que représentation dotée d’un poids affectif s’ajoute mécaniquement une composante comportementale.

Un effort asymétrique

Ajoutons qu’en ce qui concerne les êtres humains, cet effort ne se limite pas à une persévérance dans l’être ; s’y ajoute une dimension eudémoniste. En effet, si nous cherchons avant tout à continuer à être, nous nous efforçons a fortiori à être bien ; en somme, nous cherchons à maximiser notre bien-être (joie), et à écarter toute source de mal-être (tristesse). C’est en ce sens que le conatus peut être dit fondamentalement asymétrique.

Nous verrons plus précisément dans le prochain article comment le conatus engendre désirs et appétits, qui sont au fondement même de notre humanité.