Les quatre premiers livres de l’Ethique débutent par des définitions. Sur celles-ci, Spinoza fonde son système philosophique en suivant une méthode dite géométrique. Mais que désignent les définitions? Fait étonnant : nous utilisons sans cesse des mots qui désignent des choses qui n’existent pas vraiment. Les mots ne veulent rien dire, mais rassurons-nous: ce n’est finalement pas très grave. Car ils sont tout de même d’une utilité indéniable de par leur impact sur le monde réel. Nous reprendrons dans cet article les bases de la géométrie, niveau débutant. Cela nous amènera à comprendre que le texte de l’Éthique de Spinoza est construit dans un style que l’on pourrait qualifier de carré.

Préambule – Article #2 de la catégorie Spinoscopia

L’article qui suit s’inscrit dans le cadre d’une analyse globale de l’Ethique de Spinoza, qui a débuté avec cet article. Pour une meilleure compréhension, je vous suggère d’en suivre l’ordre.

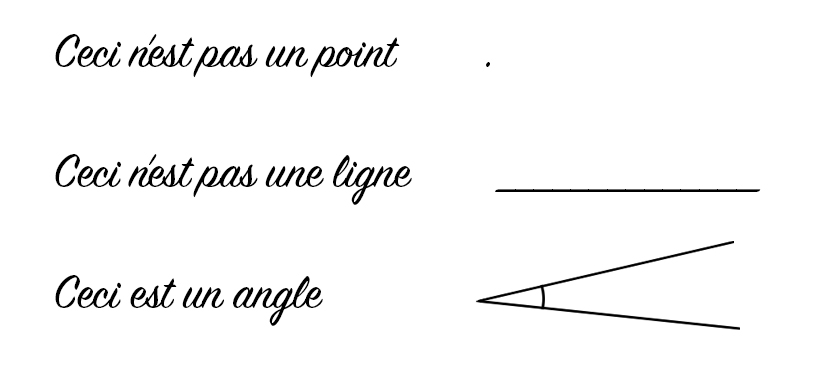

Mettons les choses au point

Vous avez déjà vu le ciel, un oiseau dans le ciel, vous avez déjà vu une pantoufle, mais vous n’avez jamais vu un triangle, ni une ligne ; encore moins un point. Si l’on se fie à leurs définitions, ces objets ont un mode d’existence particulier : ils ne résident que dans la tête des êtres humains.

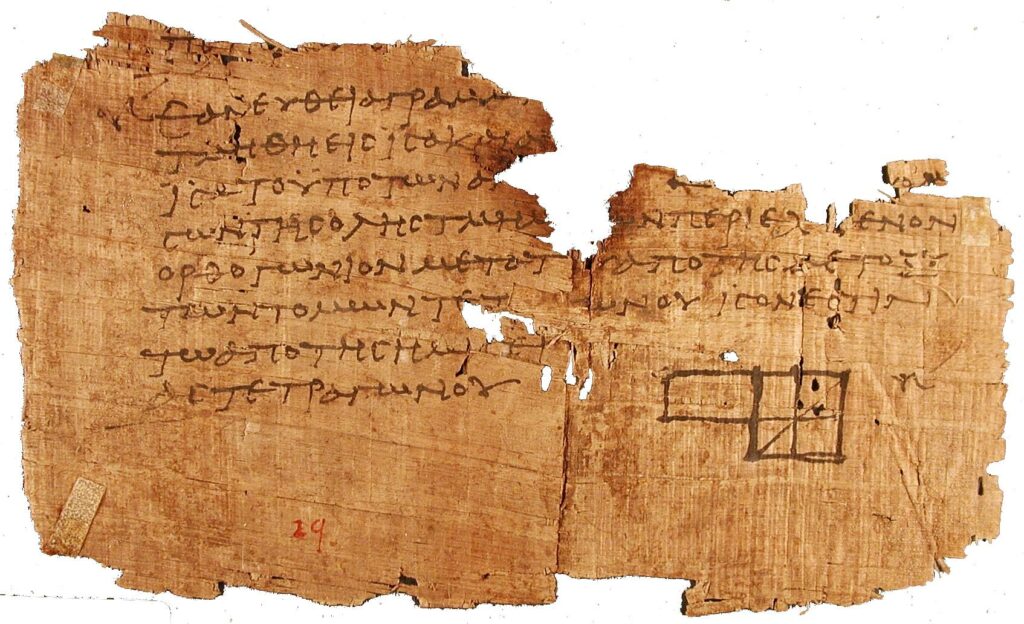

Point

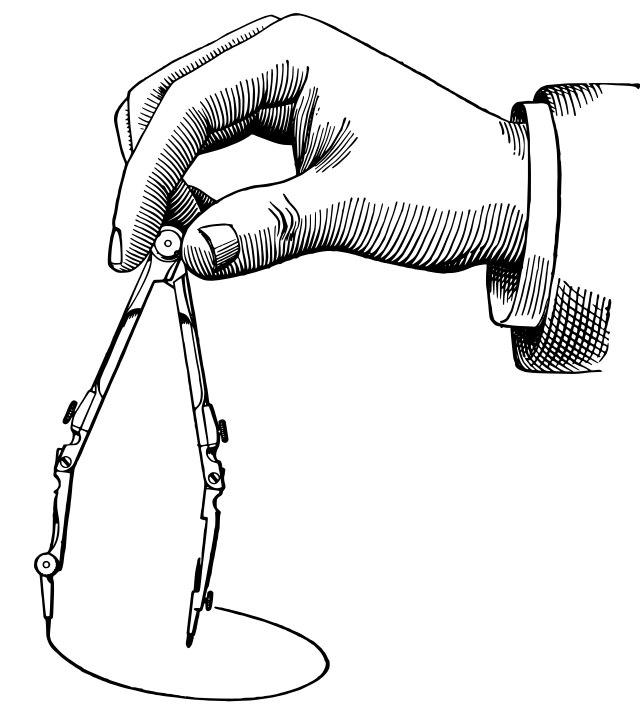

Prenons ce qu’on appelle un point : selon la définition qu’en donne Euclide dans les Éléments, le livre fondateur de la géométrie qu’il a rédigé il y a 2300 ans, il s’agit d’une entité tellement minuscule qu’elle ne peut pas être divisée; une sorte de particule qu’on ne pourrait donc – éventuellement – retrouver qu’à une échelle subatomique. Mais à cette échelle, il faut se rendre à l’évidence : on ne voit strictement rien. Les physiciens ne peuvent que postuler des objets aussi petits ; la réalité est que personne n’en a jamais vu un seul. Admettons qu’on puisse néanmoins apercevoir un quark (une particule subatomique, donc) ; comment être sûr qu’on ne pourrait pas à son tour le diviser ?

Ligne

Qu’est-ce qu’une ligne ? Quelque chose qui relie deux points qui, comme vu précédemment, n’existent pas ; empiriquement parlant, une ligne n’existe pas. Lorsque vous tracez une ligne au crayon sur une feuille de papier, ce n’est pas une ligne, mais quelque chose d’énorme en regard de ce qu’est une véritable ligne. Énorme, c’est-à-dire infiniment plus grand – une sorte de tube, long et fin. Et même en zoomant à l’infini, on ne parviendrait jamais à découvrir une ligne telle que définie par la géométrie euclidienne ; une longueur dépourvue de largeur.

Surface

Une surface, selon sa définition, a une longueur et une largeur, mais pas de hauteur ; une surface est donc une entité imaginaire en deux dimensions qu’on assimile à tort à une feuille de papier, puisqu’une feuille de papier a bel et bien une hauteur (son épaisseur). La surface de la terre n’existe pas, à proprement parler, pas plus que la surface de réparation d’un terrain de foot.

Mais alors…

Techniquement, ce qui constitue les fondements de la géométrie sont des concepts ; des mots ad hoc que nous adjoignons à des choses empiriquement inexistantes, que nous (êtres humains) sommes néanmoins capables de nous figurer.

Euclide commence par poser des définitions d’objets qui n’existent pas – des abstractions pures ; point, ligne, surface. A partir de ces abstractions, il pose une série d’assertions qui soudainement nous apparaissent comme étrangement vraies. Un angle est formé par deux lignes qui se rencontrent. Spectaculaire, non ? Une figure est une surface fermée par des lignes, etc…

Fonction opératoire

Après avoir posé une série de définitions, Euclide enchaîne des propositions, des démonstrations, en somme des développement logiques qui ne laissent aucune place au doute. Cette méthode nous amène à des conclusions telles que la somme des angles d’un triangle (qui n’existe pas – ndlr) égale 180° ; qui pourra prétendre le contraire ?

Aussi contre-intuitif que cela puisse paraître, il n’y pas besoin que ces objets existent à proprement parler pour que nous soyons absolument certains que les propositions d’Euclide dans lesquelles ils apparaissent soient valides. Qui plus est, il n’y a pas plus besoin que ces objets existent pour que ces mêmes propositions nous permettent d’agir efficacement dans le monde. En effet, grâce à ces raisonnements fondés sur des abstractions, nous avons pu réaliser les plans de constructions très concrètes, de plus en plus grandes, qui tiennent debout comme par miracle. Ces définitions et ces propositions fonctionnent, et nous permettent par là de fonctionner dans le monde; on les qualifie ainsi d’opératoires.

432 Park Avenue par Raphael Vignoli et Harry Macklowe. Photo : Edoardo Busti/Unsplash

Des définitions et des axiomes

Tout comme Euclide dans les Éléments, Spinoza débute les quatre premiers livres de l’Éthique (qui en comprend cinq) par des définitions, qui servent de fondement à des développements ultérieurs qui se veulent rigoureusement logiques. On pourrait objecter que le fait que définir quelque chose, c’est adopter d’emblée une position subjective; lorsque Spinoza définit Dieu, la causalité ou la liberté, il propose une vision et emploie des termes qui lui sont propres, bien différents de ceux que vous retrouverez, par exemple, dans le Larousse.

Néanmoins, il y a une différence entre définir une chose qui existe physiquement et indépendamment de nous (une chose en soi), auquel cas on tendra à une rigoureuse objectivité, et définir un mot qui désigne une chose qui existe avant tout dans la tête des êtres humains, (par exemple le mot substance). Dans ce dernier cas, faute de consensus général, ce qui importe est que la définition soit concevable, intelligible, et qu’elle explique clairement ce que celui qui l’énonce veut signifier par ce mot.

Spinoza affirme qu’une définition parfaite doit expliquer «l’essence intime d’une chose». Cette essence, que l’expérience intime ne nous l’enseigne pas – ne nous est accessible que par l’entendement, tout comme nous ne possédons aucune connaissance empirique du point, de la ligne ou de la surface; seul notre intellect nous y donne accès en en formant une idée vraie, c’est-à-dire claire et distincte.

Que veulent dire les mots ? Les mots ne veulent rien dire (comment un mot pourrait-il vouloir dire quelque chose?); c’est bien sûr nous qui, à travers les mots, voulons désigner des choses. Ainsi, plutôt que «Qu’est-ce que ça veut dire ?», il est préférable de demander: « Qu’est-ce que cet individu veut dire en utilisant ce mot? ». C’est pour cette raison que Spinoza débute la plupart de ses définitions de cette façon : « Par liberté, j’entends… », et non « La liberté, c’est… ».

« (… ) le véritable moyen d’inventer est de former ses pensées en partant d’une définition donnée, ce qui réussira d’autant plus facilement qu’une chose aura été mieux définie. »

Spinoza, Traité de la réforme de l’entendement

Spinoza pose également, en préambule de chaque livre, une série d’axiomes et de postulats, qui consistent en des vérités de principe conçues comme évidentes sans nécessiter de recourir à des démonstrations. On peut les concevoir comme des décisions de l’esprit, considérées comme irréfutables et universellement partagées, étroitement liées à ce que Spinoza qualifie de notions communes – terme sur lequel nous reviendrons dans cet article.

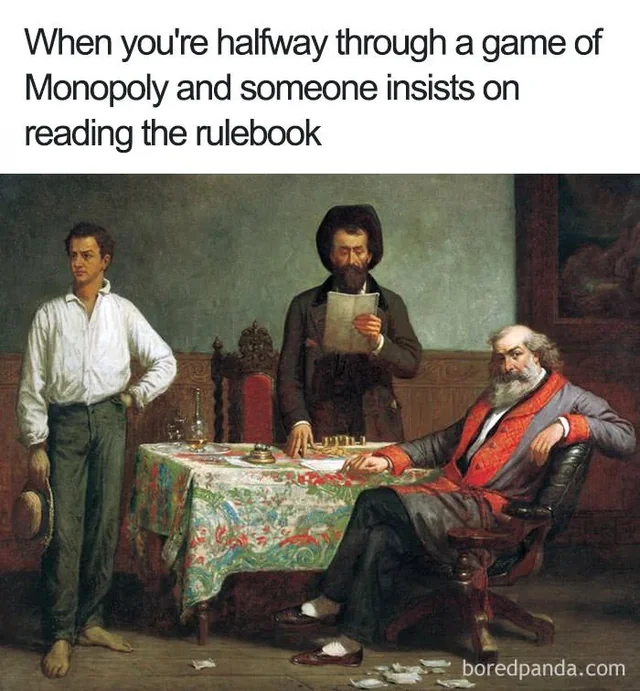

Avant d’expliquer les règles du jeu

Mettons que vous vouliez expliquer à des copains les règles du Monopoly. Vous commencerez par prendre un pion en main et vous direz « ceci, c’est… ». Puis vous pointerez le doigt vers les différentes parties du plateau de jeu et vous direz «cette case-là, c’est… ». Même chose avec les cartes, les figurines, etc… Vous commencerez donc par définir les éléments qui s’intègrent dans un domaine particulier et circonscrit (ici: un jeu de société), et – fait notable – vous n’aurez besoin de prouver ni de justifier quoi que ce soit.

Vous énoncerez ensuite les règles, elles-mêmes en adéquation avec les propriétés liées à chaque élément du jeu. Le tout formera un système cohérent et fonctionnel, et si tout a été correctement défini, vous pourrez jouer avec fluidité et vous en payer une bonne tranche.

C’est exactement comme cela que procède Spinoza, à ceci près qu’il ne tente pas d’expliquer les règles du Monopoly mais celles de l’univers entier. Il s’emploie dans un premier temps à ce que les définitions qu’il pose en introduction de chaque livre soient intelligibles et cohérentes entre elles, pose ensuite des axiomes considérés comme indubitables, et peut alors former des propositions qui s’enchaîneront elles aussi avec fluidité en articulant les concepts posés.

En somme, il s’agit avant tout de s’entendre sur les mots qu’on va utiliser dans le cadre du texte qui suit, afin de lui assurer une cohérence logique et sémantique indiscutable. La question de la vérité est distincte de celle de la cohérence.

Qu’est-ce qu’une idée vraie?

La cohérence du propos est sans doute indispensable, mais regardons les choses en face: la vérité a quand même son importance lorsqu’on prétend expliquer le monde. La cohérence, dont même un enfant est capable (à certaines occasions) de faire preuve, est ainsi une condition nécessaire mais non suffisante à la vérité. Spinoza souligne que notre intelligence (notre entendement dans son vocabulaire) possède la capacité étonnante de produire des idées vraies. Ces idées lui lui sont internes, étrangères au temps et à l’espace, et donc à l’existence; c’est par exemple le cas des objets géométriques, comme nous l’avons vu plus haut.

Plus globalement, c’est la mathématique qui nous fournit la norme de l’idée vraie, et par conséquent de la certitude d’avoir une idée vraie. Vous voulez un exemple d’idée vraie? En voici un: 2 + 2 = 4. N’en êtes-vous pas absolument certain? Si vous en êtes bel et bien certain, vous savez en même temps ce que c’est que d’être certain de quelque chose… Ce n’est pas négligeable; après tout, vous êtes-vous déjà demandé de quoi vous étiez réellement sûr dans l’existence?

Clarté et distinction

Ce type d’idées vraies, Spinoza affirme d’elles qu’elles sont « claires et distinctes ». La définition d’un objet du monde qui explique adéquatement son essence pourra dès lors être elle aussi classée dans les « idées vraies ». L’essence d’une chose est un concept central dans la philosophie de Spinoza (quelle est votre essence à vous? nous y reviendrons dans cet article ).

C’est donc notre intelligence et non notre expérience qui nous y donne accès. C’est pour cette raison qu’il est d’usage de classer Spinoza dans la catégorie des rationalistes. Pour les empiristes en revanche, notre mode d’appréhension du monde se fonde avant tout sur l’expérience, et non sur la raison comme le défend le philosophe hollandais.

La vérité est donc pour Spinoza une production interne; ça se passe donc d’abord dans notre tête, et nulle part ailleurs. Une idée vraie est d’abord élaborée par notre entendement – elle est considérée par Spinoza comme une action de l’esprit- , un peu comme le plan d’un immeuble, et peut, ensuite, être validée empiriquement.

Vous ne croiserez jamais la substance ou l’éternité dans la rue, mais vous pourriez être capable en revanche, pour peu que vous fassiez fonctionner votre entendement, d’en donner un définition intelligible et cohérente qui en éclaire l’essence et qui vous aidera à comprendre ce dont il retourne dans le monde bien réel. Ainsi, on dira de ce type de concepts qu’ils possèdent une valeur heuristique.

More geometrico (à la façon des géomètres)

Ces considérations un peu abstraites sur le rôle des définitions a pour but de mettre en lumière les fondements de la méthode géométrique qui sera à l’œuvre tout au long de l’Ethique. Les définitions sont des objets de l’intellect que l’on peut qualifier de féconds. De l’essence d’une chose, explicitée par une définition, découle un ensemble de propriétés. En prenant en compte ces propriétés et en les associant aux propriétés d’autres objets de l’intellect, on produit des noyaux de vérité, qu’on associe à nouveau pour construire des raisonnements de type mathématique parfaitement valides, tenant debout telles des structures inébranlables. Ces définitions sont le fondement d’une structure plus solide que le diamant : une structure rationnelle, résultat de la méthode utilisée par les géomètres eux-mêmes (More Geometrico).

Les définitions qui posent l’essence des choses définies, associées à des axiomes et des postulats, qui ne nécessitent pas de justifications, constituent donc les prémisses dont découlent ensuite, en suivant les règles du raisonnement formel, des propositions et des démonstrations, accompagnées de corollaires. Spinoza s’emploie à les articuler avec rigueur, le tout formant un vaste système en équilibre. Pour compléter le tableau, il ajoute ci et là des scolies, c’est-à-dire des paragraphes complémentaires plus digestes, parfois plus personnels, qui sortent du cadre géométrique qu’il s’impose dans le reste du texte.

Quel est le contraire d’un point?

En début d’article, nous envisagions le point en tant qu’unité si ténue qu’elle est considérée comme indivisible. Prenons maintenant le problème par l’autre bout et postulons non plus le plus petit mais le plus gros objet imaginable. Il serait constitué de tout, absolument tout ce qui existe. En termes mathématiques on peut le qualifier d’ensemble de tout ce qui existe.

Un ensemble infini de choses

Cet ensemble engloberait chaque atome et chaque molécule, chaque être vivant, chaque planète et chaque galaxie. Mais il engloberait aussi l’amour, la rancœur, les idées, les émotions et les souvenirs, le football, la littérature, la chaleur et les virus; bref absolument toutes les choses, et tout ce qu’il y a entre toutes les choses.

Et tout le reste.

Si vous parvenez à concevoir un tel ensemble, alors vous parvenez à concevoir le Dieu de Spinoza.

L’ensemble de tout ce qui est, Spinoza ne le nomme pas A, ni Z, ni [a ; z] , ni ∞ ; il le nomme Dieu. Dieu est pour Spinoza l’ensemble de tout ce qui existe. Ici, comme pour les caractérisations des éléments du Monopoly, vous n’avez pas besoin de justifier quoi que ce soit; si vous parvenez à concevoir cet ensemble de tout ce qui est, et que vous lui adjoignez un mot (chez Spinoza: Dieu), c’est une base tout indiquée pour débuter une réflexion sur le monde.

On ne peut cependant pas nier que le mot Dieu possède un poids affectif et symbolique considérable, et il est important d’établir clairement ce que Spinoza entend par celui-ci ; c’est ce qu’abordera l’article suivant.