La question centrale posée dans cet article est celle-ci : foi et raison font-elles bon ménage ? Spinoza pense manifestement que non. Cette question en entraîne une autre: si l’on émettait quelque réserve à l’égard des religions de la parole révélée, aurait-on néanmoins le droit de s’interroger sur ce quelque chose qui semble excéder le cadre somme toute étroit de nos existences d’êtres humains? On s’apercevra que Spinoza semble cette fois répondre à cette question par l’affirmative. Pour introduire la conception de Dieu que propose Spinoza, je commencerai par évoquer mon expérience personnelle d’apprenti chrétien en culotte courte.

Préambule – Article #3 de la catégorie Spinoscopia

L’article qui suit s’inscrit dans le cadre d’une analyse globale de l’Ethique de Spinoza, qui a débuté avec cet article. Pour une meilleure compréhension, je vous suggère d’en suivre l’ordre.

A la messe

Enfant, j’ai passé d’innombrables heures sur les bancs d’une église. Le dimanche matin, avec mon père et mes frères, nous prenions la direction de l’église Saint Vincent. Mon père trouvait très moche cet imposant édifice néobyzantin, et moi je n’avais pas trop d’avis sur la question, alors je pensais comme lui. Le jeudi matin, avant l’école, on s’y rendait de nouveau avec les cent-vingt élèves de l’école primaire de Saint Ambroise. Nous prenions place sur les bancs, dociles, alignés comme des poulets en batterie, et recevions notre pitance théologique hebdomadaire.

La liturgie battait son plein. Il m’arrivait de servir la messe, de lire des intentions. Nous chantions des cantiques, nous faisions des signes de croix et des génuflexions. Le son de l’orgue et le parfum de l’encens emplissaient l’atmosphère. Parfois aussi, on se filait des coups de coude. On se grattait dans le nez, on était pris de fous-rires incontrôlables. Le prêtre récitait avec un lyrisme un peu robotique une parole stéréotypée, ponctuée d’Amen et d’Alléluiah, mots auxquels nous ne comprenions à vrai dire pas grand-chose.

Incroyable épopée

Après avoir mangé un morceau de corps du Christ, on nous parlait de Paul (le converti zélé), de Judas (le traître qui donnait des bisous), de Job (le pauvre hère), d’Abraham (le messager dévoué), de Marie-Madeleine (l’humble prostituée), de Ponce Pilate (le méchant qui se lavait les mains), et de tous les autres personnages hauts en couleur des textes sacrés.

On nous parlait d’eau transformée en vin, d’un fleuve qui s’écarte pour céder le passage à un peuple en exil, d’un homme mort qui revient à la vie. On nous parlait de la Trinité (mes frères avaient peur de la Trinité; ils n’osaient pas passer seuls dans le couloir de notre maison parce que, pour une raison qui m’échappe, ils pensaient que la Trinité s’y trouvait, et qu’elle leur voulait du mal). En somme, on nous parlait de faits invraisemblables, qu’on nous assénait sans autre forme d’explication. Mais non sans quelques entailles à la raison.

Crainte, ennui et frangipane

Globalement, ces souvenirs s’associent dans ma mémoire à un puits d’ennui sans fond. Les secondes paraissaient des heures. Nous n’attendions qu’une chose: le moment où le curé prononcerait la sentence finale: « Allez en paix ». Alors, nous vivions à nouveau. Ce que nous retenions de ces épisodes? Absolument rien. Je ne suis pas sûr qu’une quelconque information parvenait jusqu’à notre cerveau. Concrètement, nous apprenions à éteindre toute forme de réflexion. Nous apprenions à recevoir et accepter une morale transcendante sans poser de question – une forme de gavage mental, en somme. Le message nous passait complètement au-dessus de la tête.

Un miracle, par pitié

Je me souviens avoir prié, à l’âge de dix-onze ans, à genou devant mon lit, parce que j’avais échoué à un contrôle à l’école. J’espérais que ma cote se modifie miraculeusement avant que mes parents l’apprennent. J’invoquais Dieu pour qu’il me tire d’affaire. Devinez quoi? Ça ne s’est pas produit. Bien sûr, je percevais vaguement qu’une prière ne servait strictement à rien. Néanmoins existait en moi un complexe d’espoir et de crainte (n’est-ce pas le propre de l’être humain?) qui m’engageait à m’adresser à cette hypothétique oreille bienveillante qu’on nous avait présentée comme notre Seigneur.

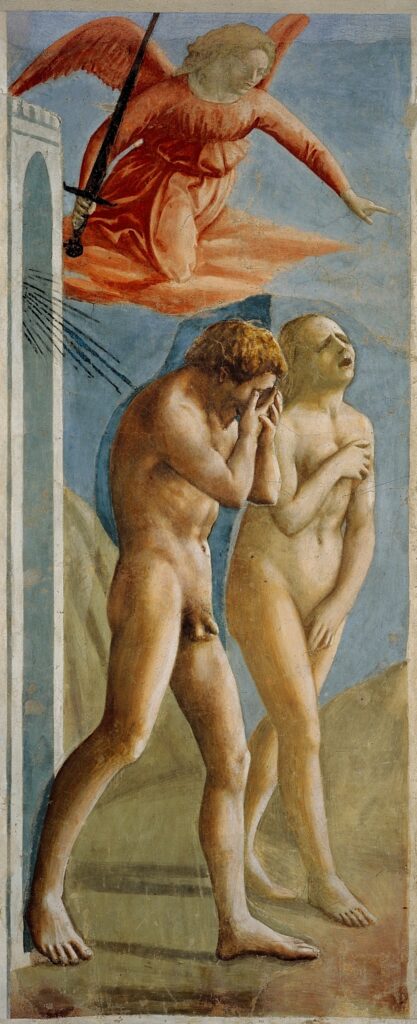

Côté espoir: Dieu était censé arranger tous mes bidons. Il était Amour infini, après tout; il n’aurait pas toléré que je demeure plus longtemps dans l’état de tension dans lequel je me trouvais. Côté face, une incontestable crainte de l’athéisme subsistait de façon latente. J’avais bien intégré que l’ombre du péché planait au-dessus de moi, et de l’être humain en général. Nous avions fauté, nous étions définitivement fautifs. C’était inscrit dans la constitution de chacun avant même sa naissance, depuis le péché originel commis par Adam et Eve.

Dieu, à défaut de répondre à nos prières, nous punirait sans doute pour notre orgueil, notre luxure, notre insuffisance… Les adultes devaient forcément avoir raison à un certain point; une menace pesait, un châtiment était à redouter. Si crainte et espoir sont intimement liés dans la foi, il est permis de penser que la crainte supplante le plus souvent l’espoir.

Cursus traditionnel

Après avoir été baptisé, j’ai fait mes classes comme il en était l’usage catholique: première communion, seconde communion. Si je ne me trompe pas, il doit y avoir eu une confirmation à un moment donné, bien que je ne me souvienne pas exactement de ce que j’ai confirmé. Les souvenirs que j’en garde ne sont pas de l’ordre de la révélation, de la lueur dans la nuit. Aucune épiphanie ne s’est jamais produite chez moi ni chez personne que je connaisse, en dépit de tous les efforts des représentants du Christ dont nous avons croisé la route.

Mes souvenirs sont plus terre-à-terre. Je n’ai pas oublié par exemple ce moment un peu embarrassant où je m’étais retrouvé seul dans un bosquet avec Marie (oui, Marie), cette fille de mon âge dont j’étais un peu amoureux, lors d’un week-end de préparation à la communion. Il était tacitement convenu que c’était le moment où nous nous embrasserions pour la première fois. Ce moment venu nous avons juste écarté quelques pommes de pin du bout de nos chaussures. Nous avons bredouillé quelques mots, évitant de croiser nos regards, et ça s’est terminé là.

Je me souviens également des frangipanes le mardi en fin d’après-midi chez ma maman catéchiste. C’était juste après le cours de piscine, et je mourais de faim. Ces frangipanes étaient à n’en pas douter un véritable cadeau du ciel, le seul qui possédait une certaine réalité pour nous.

Et vous, vous y croyez?

Peut-être vous arrive-t-il d’entonner des louanges sur le banc d’une église, de prier à genoux, tourné vers la Mecque, de psalmodier dans une synagogue. Si tel est le cas, Spinoza vous dirait sans ménagement que vous avez mis votre intelligence rationnelle (votre raison) en veille, battue en brèche par cette question: que vaut mon intelligence face à la parole de Dieu?

Il dirait que le Dieu que vous invoquez est étranger à toute forme de rationalité. Il n’est pas le fruit de la méthode géométrique abordée au chapitre précédent, il est à la rigueur le fruit d’un pari pascalien. Et Pascal, le mathématicien, était bien placé pour faire la différence entre une croyance et une certitude.

Le pari pascalien consiste en ceci: aucune preuve ne peut être apportée à l’existence de Dieu, mais aucune preuve ne peut non plus être apportée à son inexistence; Pascal affirme que nous avons dès lors tout intérêt à parier qu'il existe, car si ce n'est pas le cas, ça ne changera absolument rien à quoi que ce soit, et si Dieu existe: Bingo, nous avions vu juste.

Jouons un peu

Comme Pascal, faisons nous aussi un pari concernant votre foi, sur base de considérations statistiques et des observations de Spinoza dans l’Ethique:

Si vous croyez en Dieu, la raison initiale est peut-être à chercher dans l’influence de vos relations extérieures davantage que dans un message divin qui aurait été délivré directement dans votre cœur. Vous avez probablement, comme plus ou moins 80% des croyants, hérité de la croyance de vos parents. Si ce n’est pas le cas, c’est l’influence de celle d’ami(e)s ou d’êtres humains dont vous jugez qu’ils/elles vous ressemblent, ou à qui vous souhaiteriez ressembler, qui est à supposer.

Propagation de la foi

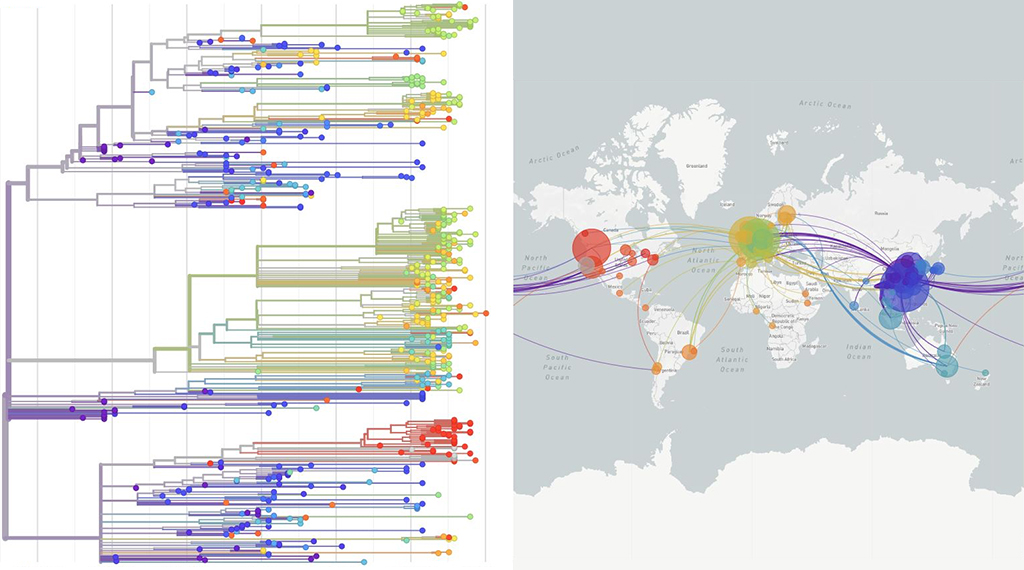

C’est un fait: les croyances circulent au sein des populations. C’est également le cas pour les émotions (c’est le cœur du livre 3 de l’Ethique de Spinoza), les langues ou les virus. À travers l’histoire, elles naissent, se propagent en flux et constituent des foyers, elles mutent ou elles s’éteignent. Animisme, fétichisme, polythéisme, monothéisme: ces positions spirituelles, couplées à des pratiques cultuelles, se sont ramifiées et différenciées au cours de l’histoire parallèlement aux flux de populations.

Identification sociale

Peut-être croyez-vous en Dieu parce que vous avez été séduit à posteriori par un espoir d’apaisement. La confusion, les questionnements se sont faits plus discrets, vous procurant un apaisement sans lequel votre vie serait plus difficilement supportable. Des réponses ont été apportées, qu’importe si ces réponses prétendument universelles sur la condition humaine varient en fonction de la communauté d’humains à laquelle vous appartenez. Car la mécanique de l’identification sociale nous pousse précisément à penser que la communauté d’humains à laquelle nous appartenons est plus proche de la Vérité que les autres communautés d’humains.

Figures d’autorité

Vous n’avez probablement pas lu la Bible, ni le Coran, ni la Torah, les textes sur lesquels repose votre foi; tout au plus en avez-vous entendu parler. On vous a inlassablement répété les mêmes extraits de récits mythologiques séculaires, dans lesquels la parole réconfortante et le miracle font contrepoids à la souffrance inhérente à l’espèce humaine, et quelque chose au fond de vous ne parvient pas à y adhérer complètement, car au fond vous n’avez jamais assisté à un miracle et vous pressentez confusément que vous n’y assisterez jamais.

Mais certaines figures d’autorité vous ont convaincu, c’est leur boulot, de ne pas trop y réfléchir. Ils vous ont convaincu par la force de leur charisme et par le poids de la tradition, jamais par la rationalité de leurs arguments, d’accepter comme Vérité un Verbe transmis à un mystique éclairé, quelque part au Moyen Orient, il y a des centaines d’années.

Personnellement, votre dieu ne vous a rien révélé du tout. Lorsque vous lui avez adressé des prières, jamais il ne vous a répondu. Alors, vous cherchez des signes ; parfois imaginez-vous en déceler, mais la plupart du temps : rien. La même limonade, jour après jour. Qu’importe, car ce qui compte réellement, c’est la force et le soulagement véritable que vous procure le sentiment de communauté. Quoi de plus doux ?

Théologie anthropocentrique

Peut-être pensez-vous que votre dieu vous ressemble. Il pense, il veut, il se fâche. Lorsque tout va mal, vous vous dites que votre dieu a d’autres chats à fouetter. Qu’il n’a pas à régler les problèmes des gens. Ou mieux : qu’il en a décidé ainsi. Car comme vous-même, il a le pouvoir de décider, mais à la différence de vous-même, il prend toujours les bonnes décisions – les décisions justes, les décisions conformes à son plan. Oui, votre dieu a un plan, et vous en faites partie, ainsi que votre famille, vos amis, ceux qui partagent votre foi.Et puis, finalement, tous les autres aussi, parce que votre dieu est magnanime. Ce qui vous est promis n’est ni plus ni moins qu’une éternité de joie continue et souveraine. Comment y résister, même si cette éternité débutera à votre mort ?

Bien Vs Pas bien

Votre dieu est bon. Il sait ce qui est bon pour vous, ce qui est bon pour tous les êtres; il sait également ce qui est mauvais. Il l’interdit alors formellement – mais jamais directement (vous avez remarqué ?) ; il en charge ses émissaires, les garants de sa parole, les soldats de sa morale. En cas de transgression, il vous condamne – à quoi exactement ? C’est peu clair.

Et Spinoza, donc?

Spinoza n’a eu de cesse de dénoncer notre rapport à Dieu et le système théologico-politique rigide qui en découle. Ce système relève selon lui de l’ignorance, voire du délire généralisé. Il l’a, comme vu précédemment, payé chèrement. S’il a évité le bûcher, c’est sans doute parce qu’il n’a pas publié ses textes les plus subversifs de son vivant. C’est le sort qui fut par contre réservé à Giordano Bruno qui s’était lui aussi inscrit en rupture avec l’autorité ecclésiastique de son temps.

Mais ce que Spinoza conteste par dessus tout est notre conception anthropocentrée de Dieu. Un Dieu qui déciderait de la marche du monde à la faveur d’une volonté omnisciente et éclairée.

Sur base de mon expérience personnelle et de la lecture de Spinoza, j’en suis venu à considérer, comme beaucoup, la religion de la parole révélée comme radicalement étrangère à la rationalité. C’est une entreprise qui me semble être, dans la forme que je viens d’aborder, absolument périmée, mais qui se perpétue pourtant génération après génération. La tendance de fond, à l’échelle de la planète, ne semble pas fléchir. Elle constitue à mon sens un facteur de désunion davantage que de paix entre les êtres humains. Pour ces raisons, j’ai longtemps assimilé le mot Dieu à un épouvantail avec lequel je devais prendre mes distances.

Oui, mais…

Il n’en reste pas moins qu’il est permis de trouver la parenthèse de vie qui nous est accordée par la nature d’une mystérieuse beauté. Une mystérieuse beauté qui dépasse le cadre parfois cruellement étroit de nos préoccupations quotidiennes. Une mystérieuse beauté qui se confond avec quelque chose de plus grand, qui doit entrer en ligne de compte dans notre appréhension du monde. Ce quelque chose, c’est à mon sens le Dieu de Spinoza, celui qui habite l’Ethique de la première à la dernière page, qui s’en rapproche le plus.

Dans le prochain article, nous aborderons plus en détail la conception singulière de Dieu que propose Spinoza.