L’Ethique de Spinoza est un texte âpre, difficile. Quiconque s’y aventure sans boussole aura bien du mérite à y trouver son chemin. Dans cet article, je présenterai ce qui constitue le projet de l’Ethique. Ce projet est aussi lumineux que le texte est à bien des égards obscur. Il consiste à identifier un chemin possible vers le bonheur. Voilà donc la boussole qui doit guider le lecteur à travers les méandres du système philosophique de Spinoza. Au terme du voyage, il est possible qu’il en sorte changé, pour un mieux.

Un jour, Spinoza décida de s’attaquer à un gros morceau, un morceau énorme. Nous étions en 1665, en plein cœur du siècle d’or néerlandais, celui des balbutiements du redoutable modèle esclavagiste, encore blanc à l’époque, qu’on nomme aujourd’hui occidental.

Carton rouge

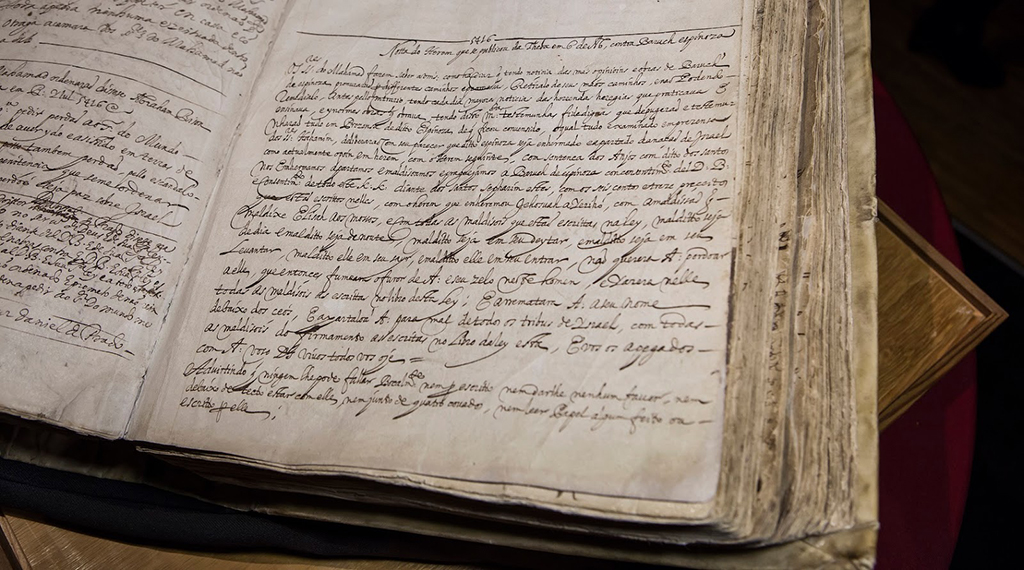

Une dizaine d’années plus tôt, à l’âge de vingt-deux ans, il avait enduré une épreuve d’une brutalité à laquelle, on est en droit de le penser, peu d’entre nous auraient survécu. Mécontents des positions de Spinoza concernant leur foi, les dignitaires juifs d’Amsterdam, où il était né et vivait, le frappèrent d’un herem cruel et définitif. N’ayant jusqu’alors rien publié, il est difficile de savoir quels propos on lui reprochait exactement, mais ils avaient dû être particulièrement offensants si l’on en juge par la sévérité de la peine qui lui fut infligée par les tenants de l’autorité religieuse. Il fut répudié, maudit et banni de sa communauté ; personne ne pourrait dorénavant le fréquenter, l’approcher, lui parler. Il devrait vivre à l’écart – pour toujours.

« Qu’il soit maudit le jour, qu’il soit maudit la nuit ; qu’il soit maudit pendant son sommeil et pendant qu’il veille. Qu’il soit maudit à son entrée et qu’il soit maudit à sa sortie. Veuille l’Éternel ne jamais lui pardonner. Veuille l’Éternel allumer contre cet homme toute Sa colère et déverser sur lui tous les maux mentionnés dans le livre de la Loi : que son nom soit effacé dans ce monde et à tout jamais et qu’il plaise à Dieu de le séparer de toutes les tribus d’Israël en l’affligeant de toutes les malédictions que contient la Loi.»

Ce type d’ostracisme à visée punitive est bien sûr coutumier des totalitarismes, des idéologies religieuses, et plus généralement de tout corps social considérant l’un de ses membres comme un élément nocif. C’est un réflexe immunitaire. Spinoza fut donc traité comme une sorte de nuisible, et en un sens, c’est exactement ce qu’il était. Cet épisode l’engagea probablement à s’assumer comme tel. Il n’eut dès lors de cesse de violenter la plupart des conceptions bien établies dans l’esprit de ses semblables. Nuisible il serait.

Un projet

A trente-trois ans donc, il se lança dans un quête ambitieuse : celle du bonheur – et même de la béatitude.

« Je résolus enfin de chercher s’il existait quelque objet qui fût un bien véritable, capable de se communiquer, et par quoi l’âme, renonçant à tout autre, pût être affectée uniquement, un bien dont la découverte et la possession eussent pour fruit une éternité de joie continue et souveraine.»

Spinoza – Traité de la Réforme de l’entendement

Tels sont les mots par lesquels il exprima son projet.

Une éternité de joie continue et souveraine ; l’objectif est clair, bien défini, certes téméraire, mais stimulant, il faut le reconnaître. Bien que nous n’en n’ayons pas toujours conscience, bien que nous adoptions des postures intellectuelles prétendant qu’il n’en est rien, bien que nous puissions qualifier cette quête d’adolescente, de chimérique, une éternité de joie continue et souveraine n’en constitue pas moins ce que chaque être vivant, à sa manière, convoite par-dessus tout. Retournez le problème dans tous les sens ; on y revient toujours.

Pour ma part, lorsque j’en pris connaissance un peu par hasard, je plaçai instantanément tout l’espoir qu’il me restait – placement à risque s’il en est – dans la réussite de l’entreprise de Spinoza.

Insatisafaction

Tout prince des philosophes qu’il est, Spinoza n’en n’était pas moins victime, comme la plupart d’entre nous, d’insatisfaction chronique. Las, les agréments communs (argent, renommée, plaisirs éphémères) le maintenaient dans un état de frustration intolérable. Que pouvait faire un homme, au dix-septième siècle, qui ne trouvait aucun sens à la vie telle que menée par ses semblables? Un homme qui avait a fortiori écarté l’option de remettre son salut dans les mains de Yahvé ?

Il n’avait pas à sa disposition le catalogue illimité de divertissements dont nous jouissons aujourd’hui. Les rues des villes n’étaient pas constellées de night shops où se procurer de la bière pour cinquante cents. L’option médicamenteuse était pratiquement inexistante, tout comme l’était l’opportunité de construire un parcours de carrière stimulant au sein d’une entreprise dynamique et innovante. Pas de possibilité non plus de se ressourcer l’espace d’un week-end déconnection dans un espace bien-être, ni de s’abrutir de contenus digitaux jusqu’à l’écœurement.

On se retrousse les manches

Alors, peut-être parce qu’il n’avait pas vraiment le choix, il s’attaqua frontalement au problème. Il lui chercha non pas une échappatoire (Éloge de la fuite), mais une solution. L’isolement forcé auquel il avait été condamné joue sans doute un rôle déterminant dans l’élaboration méticuleuse, presque maniaque, de sa philosophie. Il put s’immerger entièrement dans son travail – l’œuvre d’une vie – et y accorder une concentration de tous les instants, avant de connaître une mort prématurée des suites d’une tuberculose à l’âge de quarante-quatre ans.

Il est à noter qu’il ne chercha pas à éliminer le problème à la racine, à la manière du bouddhisme, en s’attaquant directement à l’insatisfaction elle-même. Embrasse une authentique discipline et grâce à elle détruit tout désir, mentionne un soutra bouddhiste. En terme de désir, Spinoza se demanda plutôt : que désirer ?

Dramaturgie classique

L’histoire débute donc sur un constat d’insatisfaction ; celui-ci donne lieu à un objectif clairement formulé ; comment puis-je être satisfait ? Spinoza y ajoute bientôt un enjeu ; et si je me fourvoyais, et que ces plaisirs communs qui ne nous satisfont jamais véritablement étaient finalement le plus haut bien auquel nous pouvons prétendre ? Ces préambules étant posés, l’action débute. Il se lance dans une minutieuse modélisation du monde et de ce qu’il nous est donné de vivre en tant qu’êtres humains, dans un livre qui a traversé les siècles : l’Éthique.

L’Éthique : une introduction

Éthique. Ce mot, si on prend la peine de le débarrasser de sa grume morale, signifie en substance : que faire ? Et si on l’intègre dans la perspective spinozienne : que faire pour atteindre une forme de joie pure et continue – que faire pour être heureux ? Question à la fois inévitable et frelatée ; obsession mièvre de notre temps, j’en conviens. Néanmoins – et c’est peut-être difficile à accepter – elle constitue l’ultime question qui relie le dernier imbécile à vous et à moi (si tant est que vous ou moi ne soyons pas nous-mêmes le dernier des imbéciles), et au plus éminent des philosophes.

Spinoza va plus loin ; elle nous relie à l’Univers entier, le Grand Tout – à Dieu.

Ne sautons pas sur les conclusions concernant l’emploi du mot Dieu dans un système philosophique, même si c’est tentant. Il faut avoir conscience d’emblée que Spinoza dissocie Dieu de la tradition millénaire de la parole révélée. Cela modifie considérablement la perspective par laquelle on a pris l’habitude d’appréhender Dieu, le rendant en quelque sorte plausible, et même acceptable. Le Dieu de Spinoza est avant tout une sorte de concept mathématique: l’ensemble de tout ce qui est. Tout, oui, tout absolument tout, ce qui veut dire l’ensemble des objets que vous pouvez toucher, sentir ou prendre en mains (exemple : un morceau de sucre), et ceux que vous ne pourrez jamais prendre en main (exemple : un désir). Mais pas plus, pas au-delà, pas à l’extérieur de tout. J’y reviendrai en long et en large dans les prochains articles.

Comme l’écrit Antonio Damasio : Spinoza possède la « religiosité profane des esprits profondément scientifiques ».

Maslow chez le dermatologue

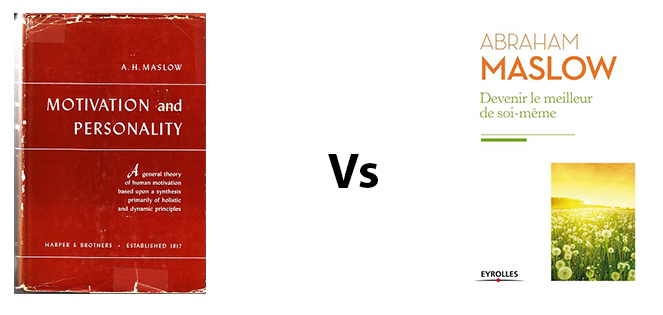

En 1954, Abraham Maslow publia un livre de psychologie sobre et pénétrant, bien que parfois jugé méthodologiquement peu fiable. La couverture de l’édition originale est semblable à celle d’un syllabus universitaire. Le titre typographié en lettres blanches se détache sur un fond uni rouge brique, sans fioriture : Motivation and personality.

Dans l’intention regrettable d’adapter l’emballage au goût du jour, l’édition actuelle est rebaptisée Devenir le meilleur de soi-même. Sur la couverture, sous le titre : la photo criarde d’un coucher de soleil baignant d’une lumière irréelle un vaste champ de pissenlits. C’est le type de photo un peu désespérante que l’on trouve communément affichée dans la salle d’attente d’un dermatologue. Une photo qui vous dégoûte un peu du soleil, des pissenlits, du bonheur.

Un vandalisme à l’égard des mots

Il est des mots que l’on dévoie, des mots qu’on a ensevelis sous une épaisse couche de fumier. On ne parvient alors plus vraiment à en distinguer le sens réel ni ce qu’ils recèlent, peut-être, de vérité. Des mots qui ont acquis la propriété d’édulcorer la réalité. De la même façon affadit la nature, sous prétexte de la rendre plus spectaculaire, le filtre façon Instagram qu’on a appliqué sur la couverture du livre de Maslow. Il est mots qui nécessitent un toilettage, une cure de jouvence – une redéfinition. Les mots bonheur, intelligence, liberté, en font partie. Le mot Dieu également.

C’est ce que Spinoza pensait, et c’est à la grossièreté essentielle des êtres humains qu’il s’en prend dans l’Éthique. Il pointe nos conceptions superficielles, erronées, destructrices. Pour les mettre à mal, il emprunte ses outils à l’arsenal mathématique. Il ne se contente pas de proposer ; il démontre, sur base de définitions, d’axiomes, d’enchaînements logiques de propositions, comme on démontre sans doute possible que la somme des angles d’un triangle égale cent-quatre-vingts degrés.

C’est compliqué

Dans son souci d’exhaustivité et de rigueur, Spinoza est la plupart du temps aussi peu compréhensible pour le commun des mortels qu’un tableau noir couvert d’équations dans une salle de cours de physique. Les plus éminents commentateurs se sont arrachés les cheveux depuis près de quatre siècles dans leurs tentatives d’exégèse. Personne ne peut se targuer de posséder l’interprétation définitive et incontestable de chaque fragment de l’Éthique.

Néanmoins, en y accordant du temps et une certaine dose de bonne volonté, on peut saisir le propos général, et peut-être même y distinguer quelques idées lumineuses qui finissent par impacter le cours de votre vie. C’est suffisamment rare dans un ouvrage de philosophie pour être souligné. Des idées lumineuses, mais également certains angles morts.

Opportunément,Spinoza prend soin de préciser à la fin de l’Éthique, pour ceux qui ne s’en étaient pas encore rendu compte, qu’il est tout de même très compliqué de parvenir à la béatitude. Sa logique est la suivante :

«Et il faut bien que soit ardu ce qui est si rarement trouvé. Car si le salut était à portée de main et pouvait se trouver sans grande peine, comment pourrait-il se faire que tous ou presque le négligent ? »

Ethique, Livre v, proposition 42, scolie

Itinéraire de l’Ethique

Spinoza expose avant tout une possibilité théorique du bonheur, qui apparaît au terme d’une exigeante odyssée intellectuelle éminemment rationaliste, qui se divise en cinq livres couvrant chacun un domaine du réel. Ce voyage prend sa source dans une métaphysique dense et vertigineuse – n’est-ce pas le propre de la métaphysique? – qu’expose le premier livre. Dans le second livre, Spinoza aborde la question de l’esprit humain et de sa relation avec le corps, et plus globalement avec Dieu lui-même. Notre itinéraire traverse ensuite, dans le troisième livre, les contrées baroques de la psychologie des affects. Le quatrième livre affirme et explicite notre asservissement à l’égard de ces affects, et plus particulièrement les passions tristes. Notre voyage aboutit avec le cinquième livre sur une béatitude en forme de libération, qui correspond à ce que Spinoza nomme un amour intellectuel de Dieu.

Entre temps, le philosophe hollandais aura mis à nu l’inanité de la croyance humaine en un Dieu juge, rédempteur et garant de la seule morale. Il aura redéfini les relations entre le corps et l’esprit, nié de façon convaincante que nous possédions le moindre libre arbitre, mis en lumière la norme du vrai. Autant de coups de boutoir dans la structure de croyances patiemment échafaudées par Homo Sapiens depuis des millénaires.

Amour intellectuel Vs développement personnel

Aux antipodes du lâcher-prise, c’est sur le primat de l’intellect que Spinoza, chantre d’une forme extrême de rationalisme, fonde sa doctrine. Pour être heureux, il s’agit avant tout de développer son intelligence du monde. C’’est en comprenant le monde qu’on a la possibilité de s’affranchir un tant soit peu du déterminisme implacable auquel tout est soumis. Et, ajoute-t-il avec raison, le simple fait de comprendre quelque chose est en soi source de joie.

Le bonheur selon Spinoza n’est pas dans les petites choses ; il est au contraire dans une forme pure d’amour intellectuel de la plus grande chose qui soit, Dieu, entité ubiquiste dont découlent toutes les petites choses. En revanche, on peut éventuellement rapprocher le mantra contemporain du Soyez vous-même à la doctrine de Spinoza. Compte tenu du fait que chacun possède selon lui une essence, une nature intrinsèque, il convient de lui obéir. Cela rend du même coup ambivalente la notion même de liberté…

S’ il y a quelque chose de profondément exaltant dans l’Éthique, est-il cependant possible de vivre selon son précepte général – l’amour intellectuel de Dieu ? Nietzsche pensait que non. C’est ce que je me propose d’investiguer à travers les articles qui suivront.