Le conatus, impulsion essentielle qui engage chaque chose à persévérer dans son être, se manifeste au corps et à l’esprit humain sous forme d’appétits conscients : les désirs. Associés à la joie et la tristesse, ils constituent une trinité de passions primaires à partir de laquelle se déploie l’ensemble de notre architecture affective. Ces passions primaires s’attachent à des objets extérieurs qui entrent en rapport avec notre corps et se combinent à d’autres passions, nous maintenant dans un état que Spinoza qualifie de fluctuatio animi, ou irrésolution de l’âme.

Préambule – Article #15 de la catégorie Spinoscopia

L’article qui suit s’inscrit dans le cadre d’une analyse globale de l’Ethique de Spinoza, qui a débuté avec cet article. Pour une meilleure compréhension, je vous suggère d’en suivre l’ordre.

Passions primaires

Joie, tristesse et désir sont les affects primaires auxquels doit être ramené l’ensemble de tous les affects que nous ressentons au cours de notre existence. Pour souligner leur caractère subi et non activement élaboré, Spinoza les qualifie de passions. En somme : vivre équivaut pour Spinoza à désirer tout en ressentant des variations de joie et de tristesse.

Le désir est l’essence même de l’homme

Le désir se situe pour Spinoza au fondement même de notre humanité. Etre humain, c’est être déterminé par son conatus à désirer, à vouloir encore et toujours. La volonté ne peut donc s’opposer au désir: vouloir équivaut en définitive à désirer encore. Le désir est en quelque sorte corrélé à notre puissance d’exister: plus nous vivons, plus nous désirons.

Cette affirmation s’inscrit en faux contre toute conception moraliste du désir défini comme une tare. Il n’est ni la soif insatiable qui s’oppose à la sérénité de l’esprit que décrit le bouddhisme, ni la voie royale vers le péché condamnée par les religions monothéistes. L’absence de désir s’identifie au sentiment dépressif qui nous éloigne d’une vie vécue dans la plénitude, et non à une vertu.

Comme l’observe Spinoza, le désir est à ce point prépondérant dans nos vies qu’il précède l’objet du désir. Cela signifie qu’en tant qu’êtres humains, nous désirons avant tout ; ensuite, nous trouvons des objets à désirer. Enfin, a posteriori, nous formons enfin des jugements de valeur à propos de ces objets de désir.

Désir ou besoin ?

Une notion est absente du corpus conceptuel de l’Éthique et n’est mentionnée qu’à de très rares exceptions: celle de besoin. Notons premièrement que, malgré la confusion sémantique qui accompagne souvent l’usage des mots désirs et besoins, ils ne sont pas interchangeables. Contrairement à ce qu’écrit la philosophe chrétienne Sophia Kuby, autrice du livre Il comblera tes désirs (« Il » étant compris comme « Dieu »), le désir pour Spinoza, en tant que tendance fondamentale qui se perpétue indéfiniment, ne se comble pas.

Le jour où vous ne désirerez plus marquera simplement la fin de votre existence, ne fût-ce que parce que si vous êtes vivant, vous désirez probablement le rester – et ce désir paraît difficile à combler. Le désir est positif, là où le besoin est avant tout négatif – vide à remplir, valeur à restaurer. Cela implique la possibilité, concernant le besoin, contrairement au désir, qu’il soit comblé.

Ceci étant dit, le peu de considération que Spinoza accorde au besoin, réalité pourtant inhérente à tout être vivant, me semble problématique. Les besoins sont au cœur des sciences économique, politique, psychologique, biologique ; ils sont une donnée qu’on ne peut négliger dans l’élaboration d’un système qui vise à détailler notre être au monde.

Joie, tristesse

En tant que vecteurs de la puissance de Dieu, nous sommes nous-mêmes puissance d’agir et de pâtir. Cette puissance, en nous, varie alternativement ; elle connaît des augmentations et des diminutions. Or si une chose que nous rencontrons ou un événement que nous vivons augmente ou diminue la puissance d’agir de notre corps, Spinoza affirme que l’idée de cette chose augmente ou diminue la puissance de penser de notre esprit. C’est précisément cette variation qui se manifeste à nous sous forme d’affects de joie et de tristesse.

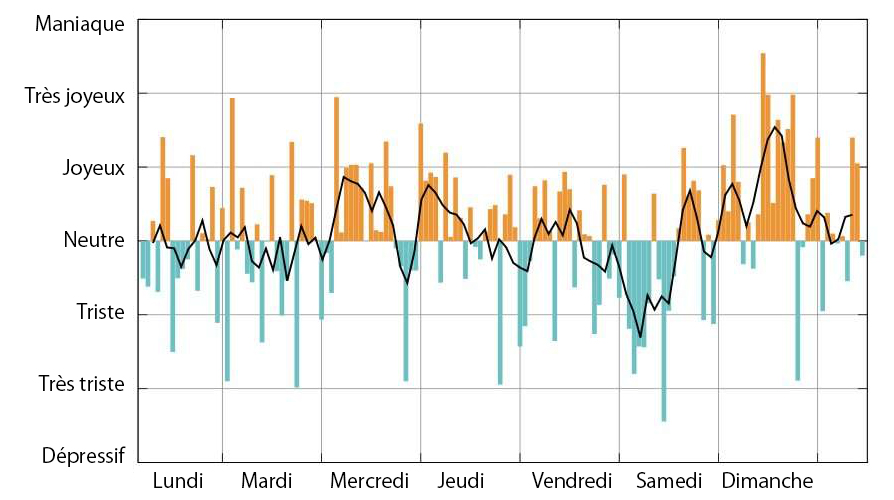

Le cœur de la dimension affective de l’être humain consiste donc en un mouvement de l’âme corrélatif à l’alternance entre les augmentations et les diminutions de puissance d’exister. Ce mouvement de l’âme oscille entre joie et tristesse.

Passage à l’acte

Notre conatus, effort à l’origine du mouvement de notre vie, nous pousse d’une part à imaginer ce qui nous procure de la joie, et d’autre part à imaginer ce qui peut éliminer la source de notre tristesse. Au-delà du fait qu’il nous engage à de telles imaginations, rappelons que le conatus implique un passage à l’acte qui vise à écarter la source de notre tristesse ou à sécuriser l’accès à la chose aimée.

Plus grande est notre tristesse, plus grande est la part de puissance d’agir qu’il est nécessaire de lui opposer. La joie, inversement, va dans le sens de notre conatus ; elle facilite notre mouvement en augmentant notre puissance d’agir.

Modalisation des affects primaires

Joie et tristesse sont donc à la racine de tout affect (autre que le désir); autrement dit, ils se modalisent en affects secondaires. Tout comme la pâte feuilletée se modalise en croissant, en mille-feuilles à la vanille ou en quiche lorraine. Ou, pour rester plus proche du cadre géométrique cher à Spinoza, tout comme un quadrilatère se modalise en carré, en rectangle ou en losange. L’ensemble de nos sentiments, de la colère à la pitié, se décline à partir des sentiments de joie et de tristesse.

On s’en souvient, Spinoza précise au début du livre trois qu’il entend traiter les affects comme s’il s’agissait de lignes, de surfaces et de corps. Comment se forment-ils ? Comment s’engendrent-ils ? D’abord : par modalisation, à partir des affects primaires. Ensuite, comme nous le verrons plus loin, par propagation entre les êtres humains.

Modalisation par les objets

La première modalisation des affects primaires est celle-ci : nos sentiments de joie et de tristesse se greffent à des objets. Ce poêle à bois me procure de la joie lorsque j’ai froid, ce clou planté dans mon pied me procure de la tristesse. Mon enfant me procure de la joie, Vladimir Poutine me procure de la tristesse.

Conséquemment, nous tendons spontanément à fixer notre imagination sur des objets que nous considérons comme sources de joie, qui augmentent donc notre puissance d’agir. C’est en quelque sorte le principe même du fantasme ; les idées des affections du corps constituent en nous des images, qui prennent la forme de souvenirs et d’anticipations, ces derniers générant eux-mêmes à leur tour contentement ou tristesse.

Si le conatus s’applique au corps, il en va de même pour l’esprit ; tous deux poursuivent un effort qui vise une augmentation de leur puissance. Il existe un lien inextricable entre affectif et cognitif ; à chaque objet est associé un poids affectif, ou, dans le langage psychologique contemporain, à chaque stimulus est associée une valence émotionnelle, positive (joie) ou négative (tristesse). Nul besoin d’ailleurs d’être en présence de l’objet ; il suffit d’y penser pour que la puissance d’agir du corps en soit affectée positivement ou négativement.

L’esprit, autant qu’il le peut, s’efforce (conatur) d’imaginer ce qui augmente ou aide la puissance d’agir du corps

Ethique 3, proposition 12

A contrario, lorsque, c’est inévitable, nous imaginons un objet qui diminue notre puissance d’agir – soit une menace quelconque – nous lui opposons une image contraire, qui l’exclut – soit une solution à cette menace. Cela revient à dire que notre conatus nous engage à chercher spontanément un remède à notre tristesse.

Amour et haine

Joie et tristesse accompagnent donc notre appréhension des objets et des événements du monde ; mécaniquement se constituent alors les passions de second ordre que nous appelons amour et haine.

L’amour n’est rien d’autre que la joie accompagnée de l’idée d’une cause extérieure, et la haine n’est rien d’autre que la tristesse accompagnée de l’idée d’une cause extérieure.

Ethique 3, proposition 13, scolie

J’aime ce poêle à bois et mon enfant, je hais ce clou dans mon pied et Vladimir Poutine. Tout aussi spontanément que notre affectivité varie le long de l’axe qui relie joie et tristesse, chaque chose que nous rencontrons, chaque individu, chaque événement, chaque état de fait engendre un affect qui se situe quelque part sur l’axe qui relie amour et haine.

Structure émotionnelle

A partir des notions de joie, de tristesse, d’idée et de cause, précédemment expliquées par Spinoza, se construisent ainsi de nouvelles notions: l’amour et la haine. Il en ira de même pour toute notre architecture émotionnelle; elle est une structure dont la méthode géométrique permettra de mettre en lumière l’articulation.

Après avoir exposé la première modalisation de nos affects primaires que sont la joie, la tristesse et le désir par fixation sur des objets, engendrant par-là les affects de second ordre que sont l’amour et la haine, Spinoza s’enfoncera plus avant, tout au long du troisième livre, dans l’exposition de la complexification de notre rapport affectif au monde.

Modalisation par association

Spinoza poursuit donc son investigation et observe une autre tendance de notre appareil affectif. Elle entretient un lien étroit avec le processus de mémorisation; il s’agit de l’association arbitraire en notre esprit d’affects liés à des choses que nous jugeons similaires, ou que nous avons rencontrées simultanément.

Ce qui vaut sur le plan cognitif, à savoir que plusieurs idées d’objets qui ont affecté simultanément notre corps se retrouvent associées dans notre esprit, vaut également sur le plan affectif : les affects liés à ces idées sont eux aussi associés dans notre esprit.

« L’homme qui se souvient d’une chose se souvient aussitôt d’une autre semblable ou perçue en même temps : c’est là une loi qui suit nécessairement de la nature humaine »

Traité Théologico Politique, chapitre IV

C’est dès lors en grande partie l’association primaire mémorisée qui déterminera notre sentiment à l’égard d’une chose ; le sens commun ne décrète-t-il pas, un peu hâtivement sûrement, que la première impression est souvent la bonne ? Ce biais cognitif largement documenté porte le nom d’effet de primauté.

Arbitraire de notre affectivité

Par ce qui précède, Spinoza s’emploie à mettre en lumière le caractère initialement arbitraire de notre fonctionnement affectif. Car si nos affects sont spontanément associés aux objets que nous croisons dans le monde, ils sont dès lors entièrement soumis aux aléas circonstanciels qui jalonnent notre chemin. Ils ne résultent à ce stade d’aucune réflexion rationnelle la concernant. C’est la raison pour laquelle ils ne constituent encore que des passions – nous n’en sommes pas la cause adéquate.

Ainsi, la proposition 15 affirme qu’une chose peut être par accident cause de joie, de tristesse ou de désir. Cela équivaut à dire qu’il n’existe rien dans les choses elles-mêmes qui justifie de manière absolue un affect de joie, de tristesse ou de désir que nous ressentons à son égard.

Nous pouvons ainsi ressentir de la sympathie ou de l’antipathie à l’égard d’une chose X simplement du fait que nous l’avons associée dans notre esprit à l’affect de joie ou de tristesse que nous avons ressenti à l’égard d’une autre chose Y que nous avons rencontrée simultanément à X, ou que nous associons à X en vertu d’une similitude ou ressemblance que nous constatons entre les deux.

Mécanisme du préjugé

Ce type d’attachement ou de répulsion se rapporte donc à des déterminations extrinsèques, qui engendrent comme nous l’avons vu des idées et des sentiments inadéquats et nous maintiennent dans le registre de la passivité. Ceux-ci prendront la forme de préjugés et de catégorisations arbitraires, dans la mesure où, rétifs à la nuance, nous associons dans notre mémoire une chose avec le contexte entier de notre rencontre initiale avec cette chose.

C’est ce type de mécanisme qui fait que vous craindrez tous les chiens que vous rencontrez, indépendamment de leur caractère intrinsèque, du seul fait qu’ un chien lambda vous a un jour mordu.

Comme mentionné plus haut, nul besoin pour ressentir un affect que la chose à laquelle nous associons cet affect soit présente : elle peut être passée ou future, ou même ne pas exister ailleurs que dans notre imagination. Ainsi naissent en nous l’espoir, la crainte, qui résultent d’anticipations liées à des choses douteuses, ou le soulagement (joie qui succède à une crainte) et la déception (tristesse qui succède à un espoir). Construction affective, une fois encore.

Modalisation de second degré

Jusqu’à présent nous avons envisagé les affects qui concernent les objets que nous rencontrons ou imaginons de façon immédiate (mon fils et un clou dans mon pied). Or, d’autres affects naissent également en nous relativement à ce qui arrive à l’objet de notre amour ou de notre haine. Notre conatus s’associe maintenant, par ricochet, à celui de la chose aimée ; nous somme joyeux lorsqu’elle est conservée, triste lorsqu’elle est détruite.

Notre affectivité se porte donc sur des objets en fonction de la façon dont ils affectent ceux que nous aimons ou nous haïssons. Nous aimons ce qui procure de la joie à la personne aimée, avec d’autant plus de force que la personne aimée ressent cette joie, et haïssons ce qui lui procure de la tristesse. A contrario, nous aimons ce qui procure de la tristesse à la personne haïe, et haïssons ce qui lui procure de la joie.

Ainsi, j’aime le poêle qui réchauffe mon fils lorsqu’il a froid, et j’adore le clou qui se plante dans le pied de Vladimir Poutine. Il n’y a pourtant rien dans l’essence du poêle, pas plus dans l’essence du clou, qui justifie intrinsèquement le sentiment d’amour ou de haine que quiconque peut leur porter.

Comme le souligne Pierre Macherey, « nous sommes dès lors constamment ballotés (fluctuatio animi) entre espoirs et craintes qui nous amènent alternativement à haïr des aspects de la réalité qui nous sembleraient indifférents si nous ne les associions pas à des objets d’amour ou de haine ».

Irrésolution de l’âme

Il résulte de ces processus la naissance de sentiments ambivalents, ou irrésolution de l’âme (fluctuatio animi). Cela se produit par exemple lorsque deux choses qui se ressemblent provoquent en nous un affect similaire, ou qu’une seule et même chose produit en nous deux affects contradictoires.

Cette irrésolution est à notre affectivité ce que le doute est à notre cognition : une difficulté, voire une impossibilité à trancher entre les différentes tendances qui nous assaillent. Cette difficulté résulte de l’équivocité inhérente à notre rapport imaginatif au monde. L’Éthique, on le rappelle, vise précisément à dépasser le premier genre de connaissance qu’est l’imagination, source de nos doutes et de l’irrésolution de nos sentiments, pour atteindre celui de la raison, qui rendra notre affectivité, elle aussi, active.