L’ amour intellectuel de Dieu: l’ultime étape de l’Éthique de Spinoza

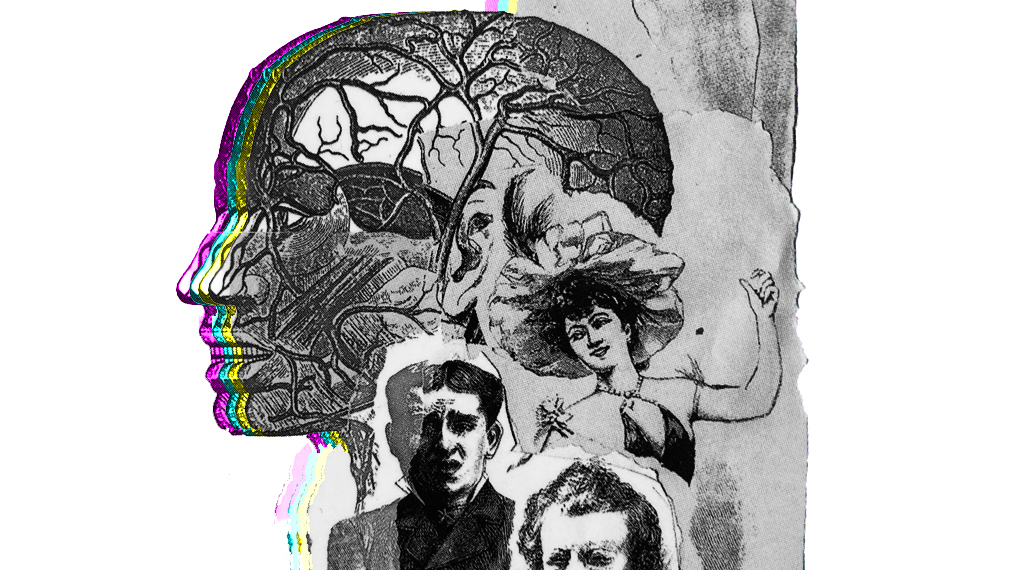

La première étape de notre libération, l’amour envers Dieu, correspond à une révolution graduelle de notre entendement – un rééquilibrage de notre économie affective qui passe par un rééquilibrage de notre économie cognitive, qui a lieu dans la vie présente. Après avoir progressivement distingué Dieu derrière tous les phénomènes, choses et événements, nous le voyons à présent devant ceux-ci, où que nous tournions le regard. Spinoza conclut son Ethique sur un ultime chapitre – sans doute un des plus ardus – : il concerne la vie éternelle de l’esprit -qui ne doit pas être confondue avec l’immortalité. La compréhension de notre dimension éternelle équivaut nécessairement à un amour intellectuel de Dieu, ultime étape de l’Ethique de Spinoza.